Yoshiaki Kawajiri : Le Formaliste

Première partie du dossier :Yoshiaki Kawajiri – Un Grand Maître à redécouvrir

Wicked City a constitué un tournant majeur pour Yoshiaki Kawajiri. Non seulement le film a rencontré un véritable succès, au Japon comme en occident, mais cette expérience de la réalisation a cette fois-ci pleinement satisfait l’animateur qui se décide enfin à embrasser réellement la carrière de réalisateur. Avec l’ambition de donner à nouveau corps aux univers et aux genres qui l’inspirent véritablement. Il va donc rapidement retrouver Hideyuki Kikuchi pour une nouvelle adaptation d’une œuvre de l’auteur : Demon City Shinjuku, en 1988.

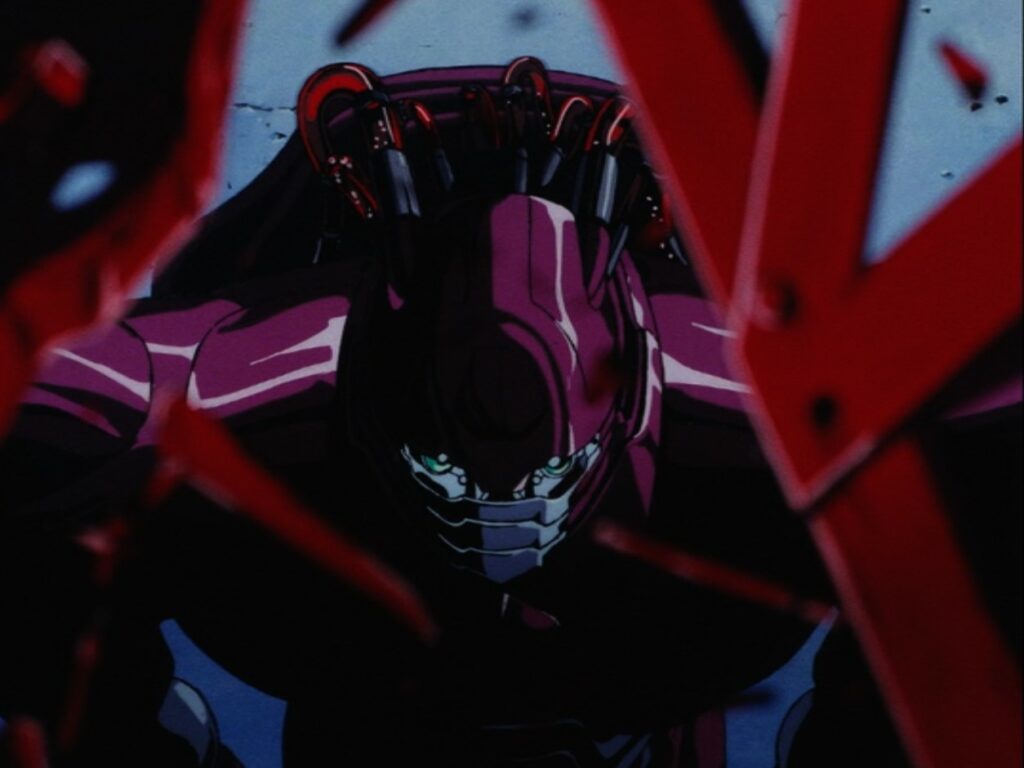

Demon City Shinjuku : Raffiner la formule

Continuation et suite spirituelle de Wicked City, la forme du style Kawajiri s’y fixe plus encore, et l’on peut y repérer les germes de futures œuvres du réalisateur. À ce titre, la scène d’ouverture sonne comme une note d’intention : deux plans, en noir et bleu aux traits épais et hachurés, suivis d’une giclée de sang, rouge sur fond noir ; nous assistons à un duel à l’épée dantesque où chaque combattant fait usage de pouvoirs d’une puissance terrible. On est ici dans l’hyperbole de Wicked City en termes d’action et de style avec cette scène qui annonce aussi le futur Highlander : Soif de Vengeance que Kawajiri semblait décidément fait pour réaliser. Le film est cette fois débarrassé des scènes de sexe explicites du précédent, sans pour autant délaisser la violence ou le gore. L’aspect polar est lui aussi mis de côté au profit de l’aventure fantastique (avec toujours une pointe d’horreur) et de l’action.

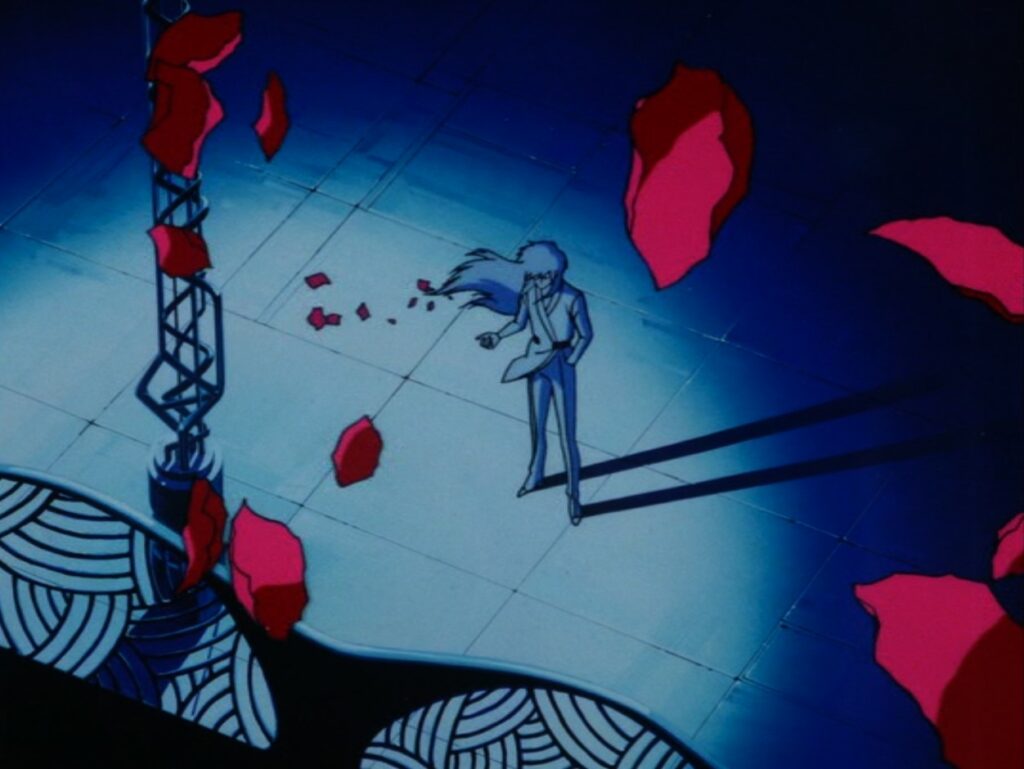

Dix ans après que Shinjuku ait été dévasté à l’issue d’un combat entre deux maîtres du nempo, art du sabre et de l’esprit, la ville est devenue une antichambre des enfers où sévissent des créatures démoniaques. Le jeune Kyoya, pratiquant du nempo et fils d’un de ces combattants, se retrouve projeté à son tour dans Shinjuku pour escorter Sayaka, fille du président qui veut sauver son père et arrêter Rebi Rah, l’homme qui a pactisé avec le démon et tué le père de Kyoya, et s’apprête à livrer la Terre au diable.

Avec Demon City, Kawajiri suit une trame qui répond scrupuleusement au parcours classique du héros campbellien tel que repris notamment par George Lucas dans Star Wars : un nouvel Espoir : un jeune héros en devenir qui refuse d’abord l’appel de l’aventure (se présentant sous la forme d’une « princesse »), la présence d’un mentor âgé, un antagoniste, ancien co-disciple du père disparu du héros, qui s’est détourné du droit chemin, et différentes épreuves à affronter, comme autant d’étapes avant la confrontation finale. On pense aussi à nouveau à John Carpenter – cette fois celui de Escape from New York (New York 1997 en français) – ainsi qu’à The Warriors – Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill et leur New York nocturne, délabré et dangereux. Ce dernier est d’ailleurs régulièrement cité par Kawajiri parmi ses cinéastes favoris. Les ambiances esthétiques rappellent aussi fortement le giallo (cinéma italien des années 1960-80 mélangeant horreur et érotisme), en noir, bleu et rose/rouge. Avec plus de moyens que Wicked City, le film foisonne esthétiquement et se permet d’être moins dans l’épure que ne l’était le précédent. Les décors de ce Shinjuku post-apocalyptique sont tout bonnement magnifiques. Mention spéciale pour ceux de la scène du parc, évoquant autant les ruines de Hiroshima que l’ouverture de Terminator 2 (il ne serait pas étonnant que James Cameron ait été influencé par Kawajiri) !

On retrouve des monstres et des personnages qui deviendront archétypaux du réalisateur (monstres tapis dans l’ombre, créatures brutales quasi-invincibles, femme-fatale pour le moins serpentine, et aussi un acolyte ténébreux qui évoque les futurs Benten et D …). Si l’histoire et son canevas restent très classiques – et cimentent une trame que l’on retrouvera régulièrement au long de la filmographie du réalisateur -, la réalisation toujours au cordeau et l’ambiance qui s’en dégage finissent d’emporter l’adhésion du spectateur pour ce film qui s’apparente plus à un blockbuster, là où le précédent aurait été une série B qui transcendait son budget plus modeste.

Cyber City – Oedo 808 : Explorer ses influences

En 1989, après Demon City, Kawajiri se retrouve aux manettes de Midnight Eye Goku, adaptation d’un manga de SF cyberpunk de Buichi Terasawa (l’auteur de Cobra). Si la série d’OAV ne durera finalement que deux épisodes, elle constituera un galop d’essai pour la bien nommée Cyber City – Oedo 808, sortie entre 1990 et 1991.

Originellement, la série d’OAV Cyber City s’inscrit dans un projet transmédia comprenant aussi roman et jeu vidéo. Partie prenante du scénario, Kawajiri va parvenir à se la réapproprier et y apposer sa marque à travers 3 histoires hautement référencées cinématographiquement et un character design qui constitue la quintessence de son style avec des personnages élégants aux longues jambes et aux visages anguleux.

Baignant dans une ambiance de SF cyberpunk hardboiled et romantique avec de surprenantes touches fantastiques voire gothiques, Cyber City reprend une trame classique, aussi bien au Japon qu’en Occident : celle de repris de justice qui doivent racheter leur liberté en intégrant une unité spéciale des forces de l’ordre. La série opère au passage la rencontre entre la science-fiction cyperpunk et ses thèmes fétiches (piratage informatique, cybernétique, trafic d’êtres humains, dans un monde aliénant pour l’individu …) et une imagerie purement japonaise, comme son sous-titre « Oedo 808 » l’annonce. La ville est tentaculaire et froide, avec ses gratte-ciels qui atteignent littéralement la stratosphère, et l’informatique comme la robotique sont omniprésentes ; mais les pétales de cerisiers volent toujours avec mélancolie dans la nuit de printemps, comme lors de la première scène de l’épisode 1, et nos « justiciers » sont armés d’une version moderne du jitte, arme de prédilection des policiers féodaux du Japon. Le collier explosif qui les maintient aux ordres évoque, encore une fois, le Snake Plisken du New York 1997 de John Carpenter, et annonce Battle Royale.

Un trio de personnages des plus mémorables : Sengoku, le bastonneur tête brûlée rétif à l’autorité avec sa coupe pompadour qui évoque les furyos des années 80, Gogul, l’armoire à glace portant la coupe iroquoise, mais hacker hors pair et amateur de littérature russe, et Benten, androgyne taciturne à l’agilité mortelle qui arbore une magnifique coiffure blanche héritée du kabuki. Chaque épisode met plus particulièrement en avant l’un des trois personnages principaux, et constitue l’occasion pour Kawajiri de développer une histoire référençant des genres et des films très différents. Le premier épisode, centré sur Sengoku, rappelle évidemment Piège de Cristal et La Tour Infernale, auquel il ajoute un élément surprenant dans le contexte SF de la série : une histoire de fantôme et de vengeance d’outre-tombe. Un thème que l’on est tenté de mettre en parallèle avec celui du premier film Patlabor de Mamoru Oshii, sorti en 1989. Le second, qui s’attache à Gogul, évoque Robocop et Terminator, ainsi que Les Chasses du Comte Zaroff. La troisième OAV, qui met Benten en majesté, se présente comme une histoire de vampire dans laquelle on décèle l’influence de Alien et de Blade Runner. Cette dernière, dont l’ambiance gothique et giallo se démarquent des précédentes, est un véritable petit chef-d’œuvre qui annonce Vampire Hunter D.

La série n’aura hélas pas le succès suffisant au Japon pour entraîner la production des OAV suivantes originellement envisagées (qui devaient notamment s’intéresser au personnage du superviseur, Hasegawa). Elle va néanmoins permettre d’asseoir encore un peu plus l’aura du réalisateur auprès du public occidental et fera les beaux jours de Manga Vidéo puis de la collection Manga Mania chez nous.

La forme parfaite : Ninja Scroll – Vampire Hunter D …

Après cette première partie de sa carrière de réalisateur qui a fait de lui un auteur établi au style immédiatement reconnaissable, Yoshiaki Kawajiri va entrer dans une seconde phase. Tout en conservant son style spécifique de chara-design et ses récits de prédilection, il va délaisser certaines de ses marques de fabrique (dont le fameux « bleu Kawajiri », omniprésentes dans les trois City) et quitter l’environnement urbain de ces 3 précédentes réalisations, se permettant d’étoffer sa palette dans des productions de plus grande ampleur. Il va ainsi réaliser ses deux magnum opus que constituent Ninja Scroll et Vampire Hunter D. Deux projets dont Kawajiri est, pour la première fois, à l’initiative.

Avec Ninja Scroll (1993), le réalisateur va enfin réaliser son rêve de mettre en images l’univers féodal de Fûtarô Yamada et de ses ninjas. Il le fait, non pas en adaptant littéralement un des récits de l’auteur, qu’il juge trop complexe à transposer dans un long métrage à destination d’un public jeune du fait de leurs nombreuses références historiques, mais en créant une histoire originale dont le contexte s’inspire fortement de celui du film Goyokin de Hideo Gosha, réalisateur qu’il affectionne tout particulièrement. Il y développe toute une galerie de ninjas aux techniques surhumaines, correspondant aux archétypes mis en place dans les précédents films évoqués plus haut, auxquels va se retrouver confronté le rônin Jubei, contraint d’accepter une bien périlleuse mission pour échapper à un empoisonnement. Une mécanique rappelant celles des précédents films.

Kawajiri va y pousser encore plus loin sa science de la mise en scène pour livrer un incroyable chambara surréaliste, dans la lignée des Baby Cart de Kenji Misumi.

Suite au succès de Ninja Scroll, Kawajiri va avoir la possibilité de se voir produit un long métrage de cinéma à part entière (Ninja Scroll étant originellement prévu pour la vidéo avant de finalement bénéficier d’une sortie salle) pensé pour un public international, et avec le budget correspondant. Il va donc à nouveau se tourner vers Hideyuki Kikuchi en jetant son dévolu sur D, le fameux personnage de chasseur mi-humain mi-vampire, déjà adapté en long métrage animé en 1985. L’échelle du projet lui donne cette fois la possibilité d’une mise en scène ample et même opératique, avec de luxeux décors et personnages. Ce sera Vampire Hunter D : Bloodlust, sorti en 2000, somptueux film d’aventure gothique, autant hommage aux classiques de la Hammer (et au Dracula de Coppola) qu’au western et au post-apo, qui va à son tour influencer le cinéma occidental (dont Guillermo Del Toro avec Blade 2 …).

Fort de ces deux chefs-d’œuvre qui ont achevé de faire de lui une marque auprès du public occidental, Kawajiri se verra ensuite proposer de collaborer à de prestigieuses productions occidentales. Il se retrouve ainsi à storyboarder deux courts métrages pour le projet Animatrix, véritable déclaration d’amour des Wachowski pour l’animation japonaise. Il réalisera Programme, magnifique condensé du style Kawajiri, et confiera Record du Monde à son disciple Takeshi Koike. C’est ensuite la réalisation d’un long métrage pour la franchise Highlander qu’il se voit offerte. Grand fan de l’original qui l’a fortement influencé, il saute sur l’occasion et va ainsi réaliser un film qui, s’il ne se démarque pas de ses propres réalisations précédentes, constitue la meilleure chose qui soit arrivé à la franchise depuis le film originel.

Le Formaliste

Yoshiaki Kawajiri s’est construit une carrière radicale, d’une rare cohérence. On peut s’amuser à dresser une comparaison avec celle de Mamoru Oshii, qui a émergé à la même époque et dont l’aura perdure encore. L’œuvre de Oshii témoigne elle aussi d’une personnalité marquée, bien que les deux ont finalement une approche totalement opposée. La comparaison est d’ailleurs d’autant plus cocasse que, comme cela avait été évoqué dans la première partie de ce dossier, la première opportunité de réalisation à part entière de Kawajiri (le court métrage L’homme qui Court, dans l’anime omnibus Manie Manie – Histoire de Labyrinthe) lui est due au désistement de Mamoru Oshii. Contrairement à Kawajiri, Oshii s’inscrit plutôt dans une approche très godardienne. Celle d’un auteur qui ne se préoccupe finalement que peu du public et souhaite avant tout faire passer son message, sa vision du monde, quitte à être un peu abscons, là où Kawajiri prend le parti opposé. Il embrasse l’influence du cinéma d’exploitation et de divertissement, et construit ses films en premier lieu par l’image, le visuel. Il est avant tout un dessinateur, un storyboarder et un animateur, contrairement à Oshii qui écrit mais ne dessine pas. Ainsi, quand, à l’occasion de la sortie d’Animatrix en 2002, on lui demande ce qui vient en premier, l’histoire ou le visuel, sa réponse est claire : « Le visuel. Tout part pour moi d’une image. La réalisation est un art qui implique d’équilibrer l’histoire, les personnages et l’esthétique. Tous ces aspects. Mais c’est avant tout un média visuel, qui demande de jongler un peu entre ces différents éléments ». De plus, comme il le déclarait déjà en 1998 au magazine HK : « Le dessin reste ma passion, quoi qu’il arrive. L’écriture du scénario, en revanche, me pose nettement plus de problème ».

Si cette force visuelle a fait son succès, c’est finalement peut-être là qu’est la clé de l’absence apparente du réalisateur du devant de la scène. Comme on l’a vu, il lui a fallu du temps pour trouver la motivation de prendre ce poste, et surtout de trouver l’envie de partager ses visions et son univers. Un univers très pulp, débordant de violence et de sensualité, purement cinématographique. En ce sens, il est plus à rapprocher d’un réalisateur post-moderne comme Quentin Tarantino. Il convient cependant de nuancer l’image ultra-violente et masculine qui a pu coller à la peau du réalisateur après cette première trilogie de projets qui a fait sa renommée en occident. Bien qu’étant effectivement vite devenu un des réalisateurs phare d’une japanime adulte, violente, sexy et masculine, quand on y regarde de plus près, son style déjoue ces définitions expéditives : le trait de Kawajiri est fin et élégant, d’une grande sophistication. On pourrait même le qualifier de féminin (l’épisode 3 de Cyber City, ainsi que l’élégance de Vampire Hunter D). Son œuvre est remplie de héros androgynes (de Benten à D), et tout au long de sa carrière d’animateur, il a su se glisser dans le style d’autrices de shôjo avec délicatesse et respect (Natsu he no Tobira, ou chez Clamp, pour X par exemple). De plus, le romantisme et la mélancolie tragique, bien que teintés de violence, sont omniprésent dans ses films.

Kawajiri lui-même le dit dans le mook +Madhouse n°2 qui lui est consacré : il n’y a pas réellement de thèse sous-jacente dans ses œuvres, de vision de la vie qui y serait exposée. Il s’agit de divertir, de créer ces mondes impressionnants dans lesquels on aurait envie de se projeter dans la douceur de la salle de cinéma, mais dans lesquels on ne voudrait aucunement vivre. Une simplicité et une efficacité qui font finalement la fraîcheur de cet auteur, formaliste indépassable de l’animation japonaise.

Cependant, bien que l’écriture scénaristique constitue plutôt une corvée pour lui, on peut distinguer tout au long de sa filmographie des thématiques, des tropes récurrents qui tiennent finalement à ses propres goûts cinématographiques (et littéraires), pour le western, le jidai geki, le polar et pour certains metteurs en scène (Robert Aldrich, Walter Hill, George Roy Hill, Hideo Gosha, John McTiernan… ). D’ailleurs, bien que son influence soit flagrante dans cette première partie de la filmographie de Kawajiri, ce dernier s’est beaucoup moins exprimé sur John Carpenter. Mais au-delà de l’influence formelle, peut-être peut-on plus simplement considérer que ces deux auteurs de la même génération d’après guerre (Carpenter est né en 1948 et Kawajiri en 1950) partagent un même goût pour le cinéma et plus particulièrement le western qui s’imprime dans leur cinématographie respective ?

Chez Kawajiri, l’impulsion de la réalisation est donc conditionnée à un principe de plaisir (réaliser ce qu’il aime) et aussi d’efficacité (choisir les projets pour lesquels il a conscience d’être le plus à même de les mettre en image). Il fait ainsi le choix conscient de se cantonner à ses sujets de prédilection.

Mais contrairement au réalisateur Kawajiri qui a besoin de cette motivation, l’artisan Kawajiri, lui, se satisfait très bien de se glisser dans l’univers des autres. Il continue ainsi d’œuvrer, toujours au sein de Madhouse, en tant que storyboarder, sur de nombreuses séries (dont Frieren, Sonny Boy ou Jujutsu Kaisen, pour n’en citer qu’une poignée des plus récentes) et déclarait récemment, lors d’un passionnant entretien vidéo pour Anime Mind Probe, « je continuerai de storyboarder tant qu’on me le proposera ! »

Malgré tout, le réalisateur Kawajiri nous manque et l’on ne peut qu’être déçu de ne plus avoir retrouvé le style Kawajiri dans toute sa démesure au cœur d’un long métrage animé depuis Highlander : Soif de Vengeance. Pour combler ce manque, peut-être faut-il chercher sa trace chez ses héritiers ? Le plus direct est indubitablement Takeshi Koike, qui a débuté comme intervalliste sur Wicked City et ensuite participé à quasiment tous les projets de Kawajiri, et dont le monstrueux Redline nous avait époustouflé il y a une quinzaine d’années.

Kawajiri adoube littéralement Koike quand il lui confie la réalisation d’un des deux courts métrages qu’il écrit et storyboarde pour Animatrix : le formidable Record du Monde, qui fait office de carte de visite internationale pour Koike. Il dira d’ailleurs : « J’estime que le Record du Monde de Koike est bien meilleur que le Record du Monde de Kawajiri l’aurait été. C’est un film que je n’aurais pu imaginer moi-même. » (dans la même interview sur Animatrix évoquée plus haut).

Et plus récemment encore, lorsqu’interrogé par Anime Mind Probe sur ses potentiels successeurs, il ne tarissait pas d’éloges sur Koike : « Il est vrai qu'[il] a développé un style proche du mien. Je pense qu’il a un meilleur sens esthétique que moi. Ses images sont plus raffinées. Mais en effet, il est certainement celui qui se rapproche le plus de mon propre style d’animation. Par exemple, si l’on devait produire une suite à Ninja Scroll, il serait le meilleur choix pour la réaliser, selon moi. »

Ce dernier va d’ailleurs nous revenir très bientôt avec la sortie cinéma de son dernier film Lupin III en novembre prochain !

Un rafraîchissement bienvenu

Les deux éditions collectors proposées par Dybex se présentent sur le même modèle que celle de Wicked City : grande box A4 avec un très beau visuel de couverture, et à l’intérieur, l’édition simple à laquelle s’ajoutent des bonus papiers. Dans le cas de Demon City, il s’agit du story board et d’un autre livret de croquis préparatoires, le combo Blu-ray/DVD étant présenté dans un boîtier Scanavo. Pour Cyber City, il s’agit d’une carte lenticulaire A4, d’une fiche personnages et d’un livret d’artwork, ainsi que d’un combo Blu-ray/DVD steelbook.

Encore une fois, le plus important, à savoir la qualité des nouveaux master, est au rendez-vous. La définition est précise comme jamais auparavant et les couleurs sont vives, enterrant complètement les anciens DVD, en SD comme en HD. De manière surprenante, l’approche entre ces deux master et celui de Wicked City est un peu différente. Là où le premier lissait l’image, enlevant tout artefact parasite mais gommant aussi le grain, donnant un peu l’impression de regarder les cello eux même, ceux de Demon City et de Cyber city conservent le grain de la pellicule (et quelques légères poussières occasionnelles). Suivant que l’on est un aficionado du grain ou que l’on privilégie les traitements plus modernes, on préférera l’un ou l’autre, mais dans les deux cas, le résultat est des plus agréables.

L’autre gros intérêt de ces nouvelles éditions concerne l’aspect sonore de Cyber City : si les VHS étaient doublées en Français, le précédent DVD ne présentait, quand à lui, que la VOST, privant ainsi ceux qui avaient découvert les OAV dans les années 90 du doublage d’époque d’une part, mais aussi de la musique alternative des versions occidentales qui l’accompagnait ! Et chose extrêmement rare, cette musique, composée pour la version américaine par Rory McFarlane, s’accordait parfaitement à l’ambiance de la série, dans un style hard rock synthétique aux accents singulièrement carpenteriens. Une fois n’est pas coutume, on peut même la préférer à la musique japonaise qui reste généralement bien en retrait. Seuls le générique de fin et la musique de l’épisode 3 sont communs aux deux. Les deux génériques de début, japonais comme américain, restent très efficaces, dans des genres totalement opposés et l’on ne résiste pas à l’envie de vous les faire découvrir tous les deux…

Le générique original :

Le générique occidental :

Si le doublage français prend de sacrées libertés avec un langage bien plus fleuri que la version originale (au point de provoquer des contre-sens avec celle-ci notamment dans les relations entre certains personnages) dans le but de renforcer le côté dur-à-cuir des personnages, le talent des comédiens de l’époque permet à cette version de garder tout son intérêt encore aujourd’hui, sachant que la VOST reste fidèle aux dialogues japonais.

On l’aura compris à la lecture de ce dossier, Yoshiaki Kawajiri est un auteur précieux dans l’histoire de la japanimation, et ces trois œuvres constituent un sommet esthétique qu’il est très heureux de pouvoir enfin redécouvrir dans de telles conditions. On espère maintenant que cette belle sortie ouvrira la voie à de futures rééditions des deux autres grands chefs d’œuvre de Kawajiri : Ninja Scroll et Vampire Hunter D (récemment ressorti au cinéma et en vidéo au Japon dans une version remasterisée), mais aussi son fort réussi Highlander.

Demon City et Cyber City sont édités par Dybex en édition collector, ainsi qu’en édition combo Blu-ray/DVD steelbook.