Colloque « Manga. Tout un art! » #2 : Constellation manga, une industrie culturelle globalisée par Valentin Paquot

En marge de l’exposition « Manga. Tout un art! », le Musée national des arts asiatiques – Guimet a organisé le 29 novembre dernier un colloque réunissant 7 spécialistes passionnés pour décliner leur vision du phénomène manga. Dans ce deuxième épisode, vous retrouverez la retranscription de la deuxième intervention de la journée par Valentin Paquot, journaliste et chroniqueur spécialisé sur la culture japonaise.

Valentin Paquot : Pour contextualiser, voici quelques chiffres. L’an passé, le marché du manga au Japon représentait 704 milliards de yens soit plus de 4 milliards d’euros et est en croissance à 2 chiffres 7 années avant de passer à un seul chiffre l’année dernière. Les estimations pour 2025 sont autour des 800 milliards de yens, pour le Japon uniquement.

Les magazines de prépublication de mangas

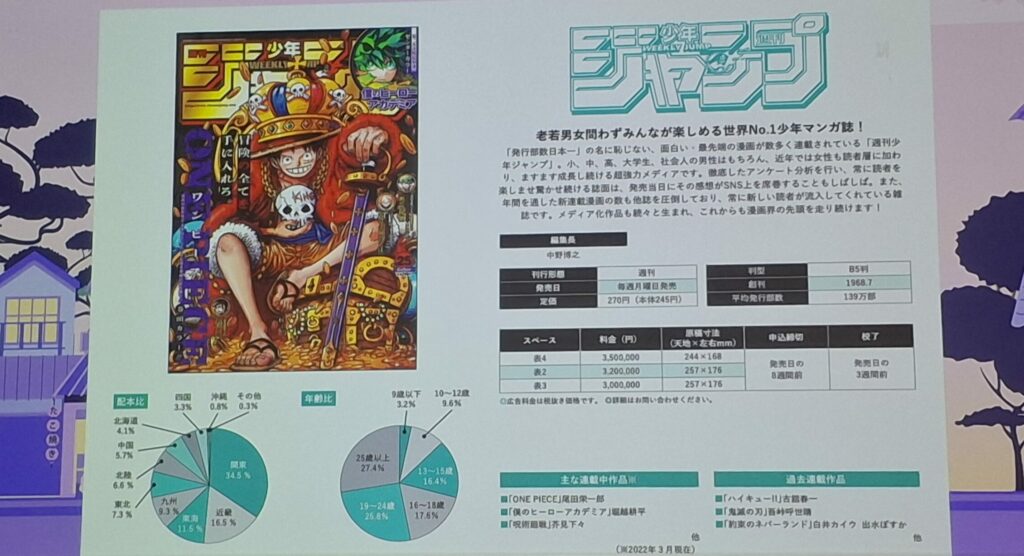

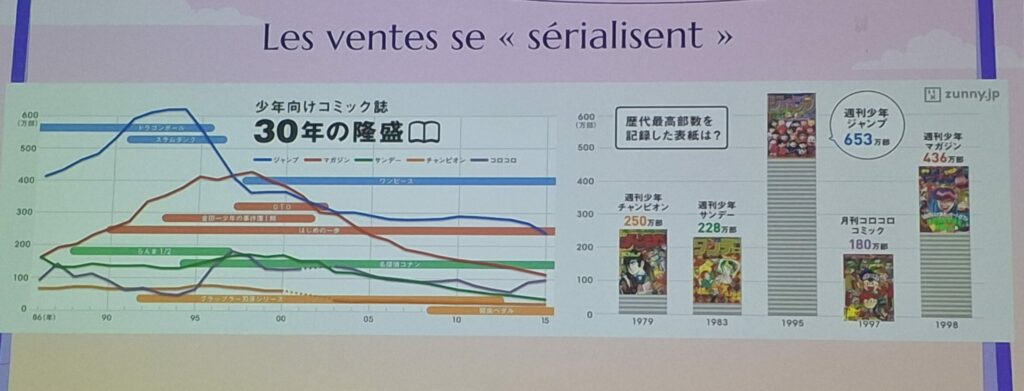

Dans les années 90, au pic du marché, il y avait 14 magazines hebdomadaires de shônen mangas, c’est-à-dire toutes les semaines 14 magazines de 400 pages pour les jeunes garçons ! À cette époque, le Weekly Shônen Jump était vendu à 6,5 millions d’exemplaires toutes les semaines, avec un tirage à 7-8 millions. Aujourd’hui, c’est 23 séries qui totalisent plus de 100 millions d’exemplaires vendus chacune. One Piece a dépassé la barre symbolique des 500 millions !

Un magazine de prépublication de mangas n’est pas juste une somme de mangas. C’est une industrie qui fait travailler au Japon des dizaines de milliers de personnes (mangakas, assistants, tantôsha, éditeurs, imprimeurs, lettreurs, distributeurs…) chaque semaine, en flux tendu. Le magazine contient essentiellement des mangas avec un peu de publicité, un tout petit peu de contenu tiers (des programmes télé, des critiques de jeux vidéo). C’est en général un gros pavé avec du papier recyclé aux formats B4 et B5. Le magazine est très peu cher pour être très accessible : c’est vraiment un produit de masse.

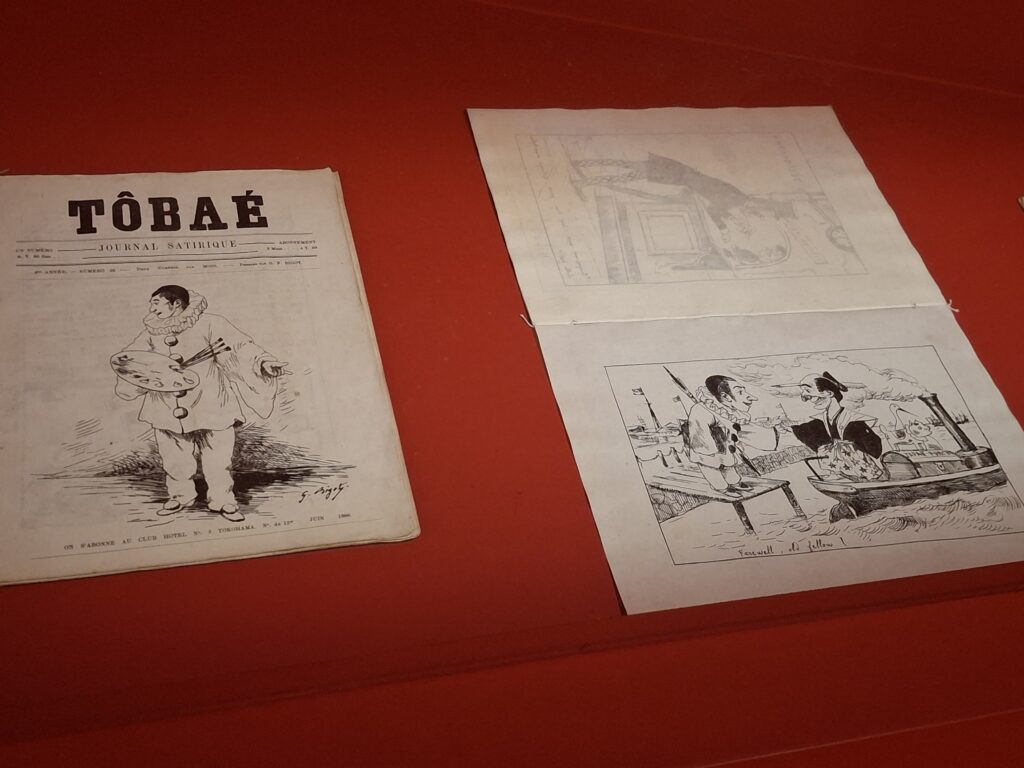

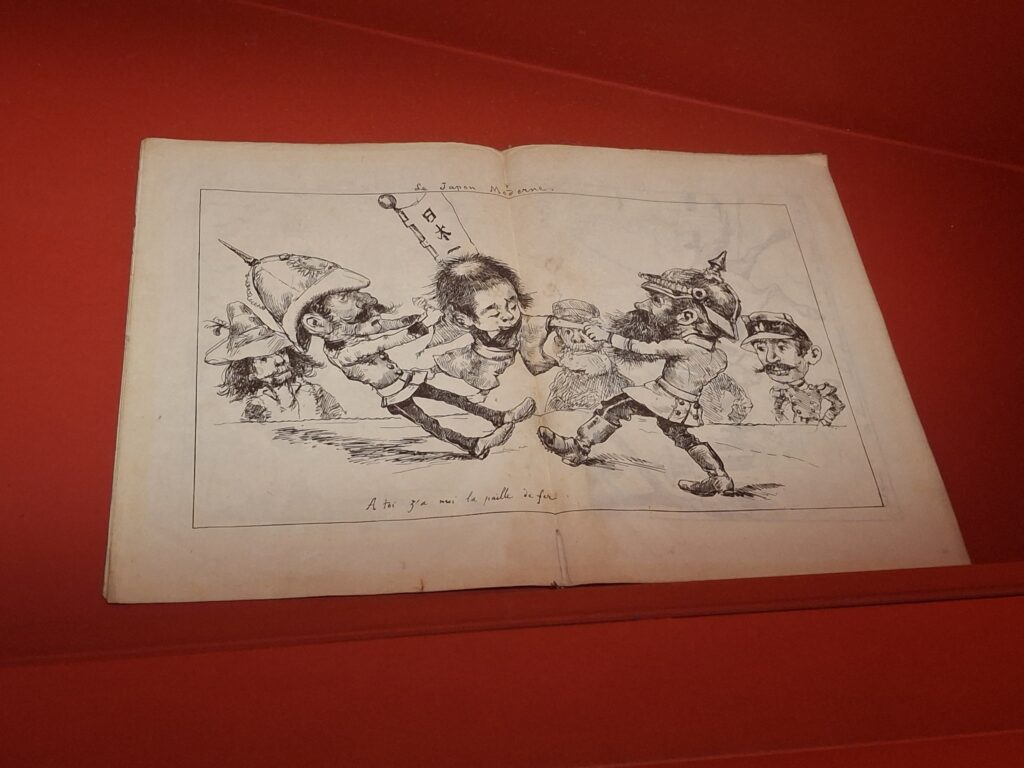

Avant l’émergence de ces magazines de prépublication de mangas, il y a The Japan Punch (avant tout pour un lectorat d’expatriés anglophones) dont un exemplaire est d’ailleurs exposé dans « Manga. Tout un art ! », créé par le caricaturiste anglais Charles Wirgman en 1862 dans l’enclave de Yokohama. Le Français Georges Ferdinand Bigot publie le magazine satirique Tôbaé (1887-1889) à Yokohama. Plus tard, il y a Shôjo no tomo (1908-1955), le premier recueil pour jeunes filles. Il s’agit surtout d’histoires en roman ou feuilleton, avec très peu de mangas.

Magazine satirique Tôbaé par Georges Ferdinand Bigot – Photos de David Maingot pour Journal du Japon

Les premiers magazines où l’on passe à 70% de contenu en mangas ont vu naître des figures très populaires au Japon comme le petit chat noir Norakuro de Suihô Tagawa dans Shônen Club dès 1931 ou encore Sazae-san de Machiko Hasegawa en 1946 dans un journal local et qui a fini par conquérir tout le Japon.

Deux facteurs principaux expliquent le développement de l’industrie du manga : le baby boom et la télévision. Tout d’abord, le pic de naissances au Japon de l’après-guerre a pour conséquence l’émergence d’un nouveau lectorat en nombre qu’il faut nourrir en contenu. De nombreux magazines de mangas apparaissent dont Nakayoshi (mensuel de type shôjo depuis 1954) avec au début la moitié du contenu qui n’est pas encore du manga à proprement parler. Il y a aussi Omoshiro Book (1949-1959), Bôken Ô (1949-1963).

Dans les années 1950, pendant 5 ans, la location de kashihon, livres ou magazines produits en masse contre une somme modique de 5 ou 10 yens, connait un bel essor. Tous les grands noms du manga comme Osamu Tezuka,Shôtarô Ishinomori, Fujio Akatsuka, Shigeru Mizuki, Sanpei Shirato y font leurs débuts. À ce moment-là, avec cette popularité fulgurante et cette urgence de produire du contenu de masse, il n’y a pas encore énormément d’histoires originales. Ce sont donc surtout des adaptations d’œuvres populaires tirées de romans, de feuilletons, de légendes urbaines ou même des premiers programmes télévisuels. Fait amusant : l’un des mangas les plus populaires à l’époque est une adaptation de The Lone Ranger.

Avec le boom de la télévision, c’est l’émergence des premiers magazines hebdomadaires comme Shûkan Shincho le 6 février 1956. On passe alors d’un cycle de divertissement mensuel à un rendez-vous toutes les semaines comme les sitcoms. Et c’est la deuxième clé, en plus du baby-boom, qui permet cette explosion du manga. Ainsi, tous les éditeurs s’y sont engouffrés. Shôgakukan lance en premier son magazine, le Weekly Shônen Sunday (depuis 1959). En 1958, son rival Kôdansha, deuxième plus grosse maison d’édition du pays, entend parler du projet et décide de sortir son magazine hebdomadaire, le Weekly Shônen Magazine. Les deux éditeurs se mettent d’accord pour sortir leur premier numéro le même jour : le 17 mars 1959. Pendant des années, ces deux magazines de prépublication de mangas hebdomadaires ont été les leaders. La machine est lancée.

En avril 1963, l’un des principaux magazines shôjo, Margaret de l’éditeur Shûeisha, est lancé. Et en 1968 sort le fameux Weekly Shônen Jump édité par Shûeisha aussi avec ses nombreux mangas phares comme One Piece [NDLR : prépublication depuis le 22 juillet 1997], Dragon Ball [NDLR : prépublication de 1984 et 1995], Olive et Tom [NDLR : prépublication de 1981 à 1988]. En 1969, il y a le Weekly Shônen Champion édité par Akita Shoten qui complète la liste. Il y a ainsi plus de 140 magazines (hebdomadaires, mensuels, trimestriels) qui sortent à ce moment-là.

Analysons les raisons d’un tel succès et comment le manga s’est industrialisé. Historiquement, le marché est divisé en cibles marketing : kodomo (enfants), shônen (jeunes garçons), shôjo (jeunes filles), seinen (hommes adultes), josei (femmes adultes). Aujourd’hui encore, il y a cette segmentation par genre et âge. Avec autant de lecteurs de mangas au Japon, des niches sont nées. Il y a le yaoi ou boys’ love (BL), romances entre garçons pour un lectorat féminin mais aussi le yuri, c’est-à-dire les romances entre jeunes filles. Des magazines spécialisés sur le golf ou le baseball par exemple existent aussi. Tout cela éclot en même temps. Après les débuts et ses nombreuses adaptations en mangas, des créations originales et de nouvelles licences sont créées.

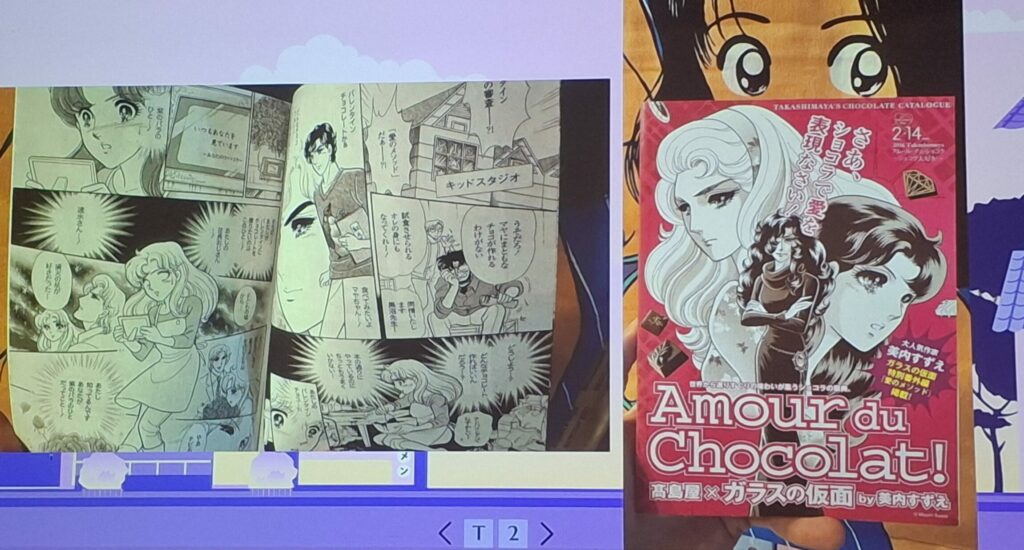

Au début des années 80 jusqu’à la fin des années 90, l’essentiel des revenus de l’industrie du manga provient des ventes des magazines de prépublication. Avec plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus chaque semaine, l’éditeur gagne un paquet d’argent confortable avec les publicités. Dans l’exposition, certaines planches de mangas peuvent paraître incomplètes, avec un espace blanc, il s’agit en fait d’un espace réservé aux publicités. C’est encore plus prédominant dans les magazines pour filles avec de nombreuses pubs pour du maquillage et des produits de beauté. Vient ensuite le licensing, c’est-à-dire les adaptations en jouets, jeux vidéo et anime. En créant ses propres licences plutôt que des adaptations, l’industrie du manga gagne des revenus supplémentaires avec la vente des droits sur les produits dérivés. J’ai un exemple de produits dérivés que j’adore : Laura ou la passion du théâtre (Glass no Kamen) de Suzue Miuchi qui a créé tous les ans pendant 5 ans une petite histoire avec un des personnages de son manga pour vendre du chocolat. C’est intéressant de constater que dans les années 80 il y avait déjà une marchandisation complète du manga.

Voici la plaquette de la Shûeisha officielle que l’on trouve en ligne, où l’on voit les prix pour les pubs grand format : une pleine page le plus proche de la couverture est à 3,5 millions de yens dans le Weekly Shônen Jump. Et ça, c’est le tarif actuel avec une distribution 6 fois moins importante qu’en 1990. Il y a des informations très utiles comme l’âge des lecteurs pour aider les annonceurs à cibler leur cible en achetant les publicités dans les magazines de leurs cibles.

Une autre raison de ce succès, c’est le rythme. La sérialisation permet de créer un rendez-vous avec le lecteur pour essayer de le garder captif. Publier 20 pages de manga par semaine, c’est fatiguant. Ce n’est pas usant que physiquement. Il y a des pannes d’inspiration et des retards. Les éditeurs travaillent donc avec ce qu’on appelle la cassette : des yomikiri, des histoires courtes déjà prêtes et validées pour remplir un trou dans le magazine, soit 20 pages sur un magazine hebdomadaire ou 46 à 54 pages sur un magazine mensuel. En cas de problème, la cassette est glissée et il peut arriver qu’une histoire attende plus de 3 ans pour être publiée.

Le Japon compte beaucoup de conglomérats, grands groupes possédant de nombreuses entreprises dans divers secteurs d’activités. Ainsi, les éditeurs sont aussi hôteliers, fabricants de jouets… il y a donc une exploitation à 360°. Avec l’édition du manga, il y a son exploitation en dessin animé. L’anime touche plus de personnes permettant de vendre la série en jeux vidéo ou jouets, puis la musique et toute sorte de merchandising… Aujourd’hui, des personnages de mangas sont même sur des paquets de lessive. Il y a des live actions et même des comédies musicales. Si on prend l’exemple de Dragon Ball, je pense qu’il y a des centaines de milliers de produits. Si quelqu’un a une collection complète, ça ne rentrerait probablement pas dans le musée.

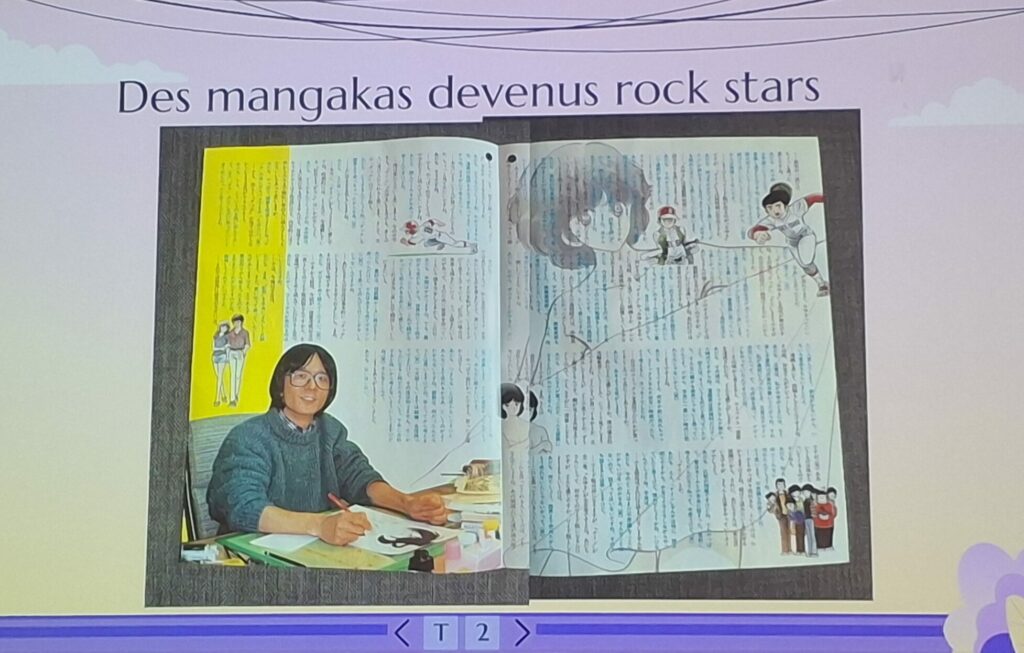

En 1981, Touch de Mitsuru Adachi arrive et change la donne. Les tomes reliés (tankôbon) commencent à se vendre à un nombre tel d’exemplaires que l’on commence au Japon à décerner l’équivalent de disques d’or aux mangakas. Sur ces photos que j’ai prises dans l’atelier du maître, on voit qu’il a une plaque commémorative pour son premier million de tomes vendus, les 5 millions pour la série Miyuki et 10 millions de tomes. À l’époque, c’était vraiment exceptionnel.

Sur le graphique des ventes des périodiques, on voit qu’à l’exception du Weekly Shônen Magazine (en orange foncé) avec le lancement de 3 séries populaires (GTO, Hajime no Ippo et Les enquêtes de Kindaichi) qui ont boosté les ventes du magazine, les ventes des autres magazines de prépublication déclinent au profit des tomes reliés. Les lecteurs se sont mis à préférer suivre une série plutôt qu’une dizaine avec des durées de vie plus ou moins courtes selon les résultats des votes des lecteurs.

Des mangakas deviennent à ce moment-là des rock stars. J’ai parlé tout à l’heure de la cassette mais parfois, il n’y a pas les 20 pages manquantes et il n’y a que 18 pages. Pour le Weekly Shônen Sunday, les mangas de Mitsuru Adachi et Rumiko Takahashi représentent 80% des ventes dans les années 1980 ; et ensuite, avec Gôshô Aoyama et Détective Conan, c’est 70% des ventes à eux trois. Lorsqu’un de ces mangakas ne pouvait pas travailler car il était fatigué ou malade, qu’il effectuait des recherches pour un prochain chapitre ou bien qu’il passait à une nouvelle histoire, il fallait quand même mettre leur nom sur la couverture pour vendre le magazine et donc un reportage photo dans l’atelier du mangaka était ajouté.

Le manga en France

En France, le manga a été porté par le succès des dessins animés, en commençant par la première génération avec Goldorak et Candy Candy, avec ensuite, une deuxième génération avec Albator, Galaxy Express 999 et Cobra. La troisième génération est celle du Club Dorothée et son lot de shônen comme Dragon Ball. Ensuite, la quatrième génération a grandi avec le « Big Three » (Naruto, One Piece et Bleach) qui a tout explosé. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à l’époque, à la télévision française, en dehors de ces dessins animés riches, qui parlent de systèmes non manichéens et qui vendent de la vraie aventure pour les enfants, il y a Pollux et Casimir.

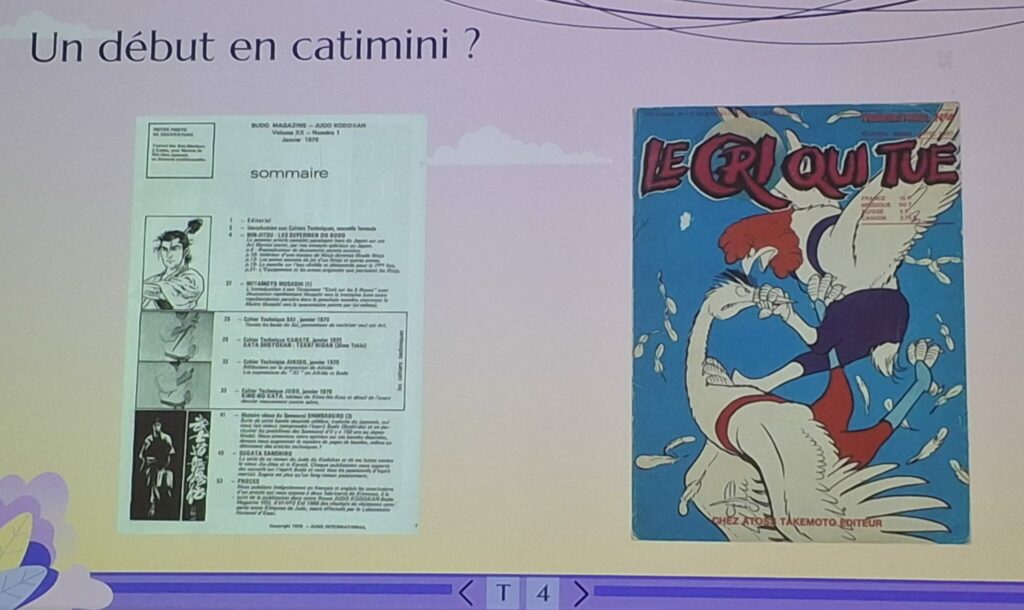

Avant ça, il y a eu des petites tentatives plus ou moins légales de publication de mangas avec Budo magazine, un magazine auto-publié autour du judo et du karaté. Le cri qui tue a été le premier à publier Osamu Tezuka en France avec un contrat : à cette époque, c’est encore assez petit, même si on est sur une diffusion à plus de 10 000 exemplaires.

Les 3 mangas qui ont marqué le marché français sont : Akira vendu en France comme un comics dans les kiosques, puis Dragon Ball que tout le monde connaissait grâce à la télévision et Video Girl Ai qui était le premier manga vraiment original car on n’avait pas été exposé à cette licence diablement efficace.

En 1991 il y a 6 mangas qui sont publiés en France sur toute l’année. En 1996, on passe à 104 mangas. En 1998, 190 ! Entre 1996 et 1998, le nombre d’éditeurs est divisé par 2 après des rachats et des fusions. Et en l’an 2000, on est à 200 titres. En 2006, premier boom : 1418 ! Et en 2024, 3 500 nouveautés qui s’ajoutent aux séries encore en cours. Les librairies ne peuvent plus suivre et cette surproduction ne va-t-elle pas nuire au marché ? La France est encore le 2e marché du manga en nombre de titres même si les Américains vont nous dépasser en termes de chiffre d’affaires.

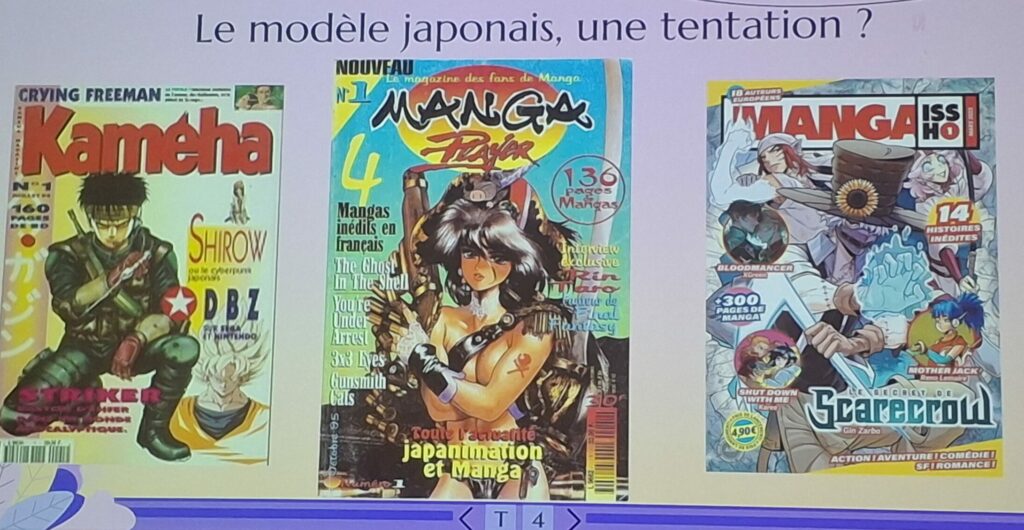

En France, on a tenté de reproduire le marché japonais avec la sortie de magazines de prépublication de mangas. On était dans un système plus isolé, avec une distribution moins efficace et moins importante, ce qui fait que cela ne s’est pas imposé dans le temps. Pour le magazine de prépublication Manga Issho, l’éditeur Kana s’est associé avec 3 éditeurs européens pour sortir des mangas produits en Europe et on espère que ça va marcher pour eux.

Le numérique et les statistiques

Le numérique a changé complètement la donne en permettant de toucher tout le monde dans le monde entier. Et c’est aussi une porte ouverte au piratage, malgré l’arrivée du simulpub et du simultrad. Il faut savoir que la vie d’un titre dans un magazine de prépublication est toujours sur un fil et que seules les ventes comptent car dans un magazine de 400 pages, il n’y a de la place que pour une dizaine d’histoires à la fois. Toutes les semaines, les lecteurs votent pour les 3 titres qu’ils préfèrent et les 3 titres qu’ils aiment le moins. Les derniers finissent par partir pour laisser leur place à de nouveaux titres plus prometteurs. Aujourd’hui, ces votes ne sont plus suffisants pour décider de la vie ou de la mort d’un titre car le marché international peut sauver certaines séries.

En publiant sur du numérique, il n’y a plus cette contrainte du nombre de pages. On a même plus la contrainte du délai, on peut publier un autre jour. Finalement, on peut publier dans un ordre différent. Le numérique permet aussi de redonner un peu le pouvoir aux éditeurs japonais, ou en tout cas la connaissance du lectorat, parce qu’eux-mêmes maintenant savent qui lit, alors qu’avant il passait par les remontées des éditeurs français. Et si vous avez lu des articles sur les droits d’auteur, vous savez que l’édition française ce n’est pas le meilleur exemple pour partager les chiffres de vente (1 fois par an).

Les applications comme Manga Plus se nourrissent de statistiques et sont capables de savoir ce qui plaît, comme histoire mais aussi quels moments grâce au temps passé sur les pages. Ils savent aussi à quel moment les lecteurs décrochent, à quelle page ils font des screenshots pour les partager sur les réseaux sociaux… tout est enregistré, étudié et analysé. C’est un des premiers segments sur lesquels de l’IA a été mise en place pour éditer des comptes-rendus automatisés et permettre ainsi aux éditeurs de savoir encore mieux vers quoi tendre, risquant tragiquement au passage d’uniformiser la production de mangas. Selon comment est apprécié un personnage qui apparaît, les éditeurs peuvent décider de lui donner une place plus importante dans l’histoire ou le faire mourir au prochain chapitre.

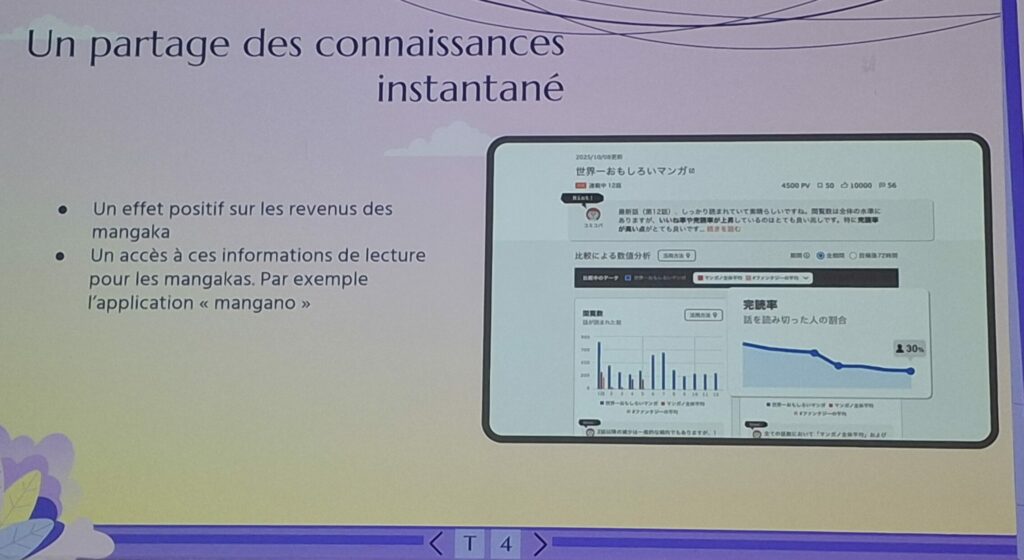

Voici l’interface de Mangano, une application qu’utilisent tous les auteurs de mangas permettant d’avoir des statistiques sur les lectures de leurs mangas. Cela a aussi un impact positif pour les auteurs qui étaient uniquement rémunérés à la planche, de l’ordre de 120€ pour une planche en noir et blanc, 200€ pour une page couleur et 350€ la couverture. Les éditeurs utilisaient comme excuse le fait qu’ils ignoraient pour quelles séries les clients achetaient la revue. Avec les statistiques de vues par page, cet argument n’est plus recevable et dorénavant, les mangakas reçoivent des revenus complémentaires, même s’il ne s’agit que de quelques centimes pour les 1 000 pages vues. Les tarifs sont ridiculement bas et les mangakas vivent surtout grâce aux droits d’auteur sur les ventes des tomes reliés et les adaptations. Si les tomes reliés ont dépassé les ventes des magazines de prépublication, avec l’arrivée du numérique, la bascule a été encore plus rapide. En violet, ce sont les ventes numériques qui dépassent celles du format papier au Japon et en Corée. En France, on reste attaché au livre objet. En jaune, ce sont les ventes des magazines de prépublication qui tendent à disparaître. Et en bleu, cela correspond aux tomes reliés : on observe un tassement des ventes non pas par un manque de popularité mais surtout parce que le baby-boom est passé et qu’il y a une perte de lectorat jeune.

Les pubs numériques se retrouvent partout maintenant et elles rapportent plus d’argent que les pubs papier. Ce que vous voyez à l’écran, c’est l’interface de Manga Plus, l’application principale officielle de lecture de scan de mangas qui est gratuite. Le piratage représente, selon des estimations, 48 milliards d’euros de pertes par an pour l’industrie du manga. Aux États-Unis, ce sont tous les mois 90 millions d’heures de lecture sur des sites illégaux de scans de mangas soit 1,4 milliard de pages vues c’est-à-dire 7 fois plus que sur l’offre légale. Le gouvernement japonais s’y est intéressé récemment : le réseau CDN Cloudflare a d’ailleurs perdu un procès il y a quelques jours au Japon [NDLR : confère l’article de Clubic].

Le dessin numérique et ses bienfaits pour les artistes

Le numérique, c’est aussi le dessin numérique qui est bénéfique pour l’artiste. À l’écran, c’est Naoko Mazda, l’autrice de Réimp’ !, un très bon manga sur l’industrie du manga que je vous conseille de lire qui est disponible en France aux éditions Glénat. Cela permet de réduire la fatigue musculaire. Il faut savoir qu’un mangaka passe 12 heures par jour sur ses planches de mangas, le dos courbé. Avec le numérique, tourner une page ne requiert qu’un petit geste de la main sans forcer et c’est aussi plus facile pour corriger. Avant, en cas d’erreur, il fallait mettre du blanco, découper une case pour redessiner et scotcher une nouvelle case. Et quand on est quelqu’un de très exigeant comme Yoshihiro Togashi, l’auteur de Yû Yû Hakusho, on déchire la page et on la refait complètement : jamais de blanco chez lui, c’est parfait ou rien !

Dans les années 90 et 2000, le métier d’assistant mangaka est une vocation et en vogue. Pendant 3 ou 4 ans, cela permet d’apprendre les ficelles du métier en posant les trames, en gérant l’encrage, les décors mais jamais les personnages principaux. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : beaucoup d’assistants ne deviennent plus mangakas et sont assistants professionnels à temps plein, satisfaits de ne pas être exposés et de pas avoir cette pression de devoir trouver des idées et vendre.

L’un des problèmes avec le numérique, c’est que l’on voit de plus en plus l’utilisation d’assets, de dessins pré-faits en vente sur des plateformes. Dans le webtoon, c’est assez frappant : vous retrouvez les 3 mêmes châteaux dans toutes les histoires parce qu’ils sont disponibles à l’achat sur Unity pour 50 euros.

Pour l’anecdote, à l’écran, c’est une photo d’un ancien assistant qui a créé son studio d’assistants. Il gère une équipe de 80 assistants professionnels dont la plupart (60 !) sont des femmes au foyer de plus de 40 ans.

Le passage du statut de sous-culture à celui de vraie culture

Je vais essayer de détailler comment le manga est passé du statut de sous-culture à celui de vraie culture, avec des partenariats de plus en plus grands et importants en France et ailleurs dans le monde, comment il est devenu un vecteur pour toucher la jeunesse.

Si je prends l’exemple des premières conventions, la plus connue d’entre elles en France, c’est Japan Expo. Lors de sa première année en 2000, il y avait eu 3 000 visiteurs. En 2002, 21 000 visiteurs. Pour l’anecdote, j’étais membre de l’organisation à cette époque et quand on est passé au CNIT la première année, quand on leur a dit s’attendre à 15 000 visiteurs et qu’il fallait donc pour des raisons de sécurité 5 pompiers en permanence, on nous a ri au nez en parlant de « petits dessins avec les yeux ronds » pour qualifier les mangas. Et donc le jour J, il n’y avait qu’un seul pompier et une queue de 15 000 personnes effectivement. Pour des raisons de sécurité, l’entrée est donc bloquée et plus personne ne peut entrer. Il y avait 2 heures de queue, le temps que des pompiers à la rescousse arrivent. L’an passé, à Villepinte, Japan Expo a attiré 230 000 visiteurs avec tout une équipe de pompiers et de médecins sur place.

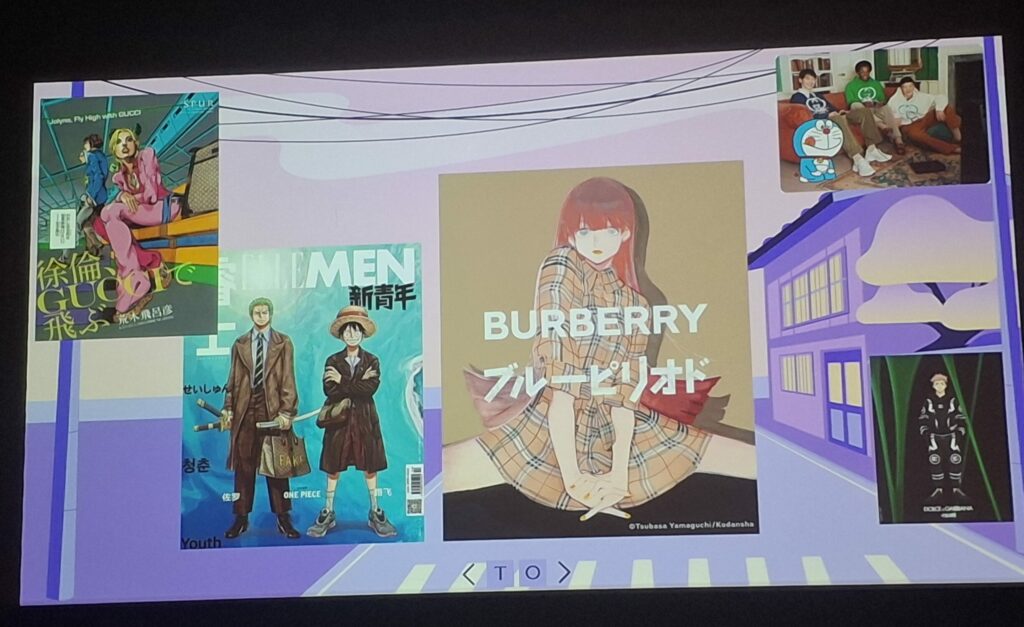

L’une des preuves de la popularité du manga et des anime est le nombre de partenariats avec des marques comme Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vitton… Toutes les marques de luxe ont ouvert leurs portes aux mangas, ce qui montre une vraie reconnaissance du manga par le luxe qui a cette audace de tenter des choses. Aujourd’hui, il y a une exposition au musée Guimet qui lui ouvre ses portes au manga. Et je pense que dans les prochaines années, il y en aura d’autres pour une reconnaissance de cet art encore plus forte en France et dans le monde. L’industrie du luxe est un très bon outil de légitimation et en plus, les partenariats fonctionnent bien. Et il n’y a d’ailleurs pas que le luxe : par exemple, Celio a créé cette année plus de t-shirts et de sweat-shirts dans les différentes collections mangas que de produits dans leur gamme classique.

Et demain…

Et arrive le moment de se poser la question de demain… On a un lectorat qui s’internationalise avec des générations biberonnées aux mangas qui ne veulent plus faire de comics ou de BD mais du manga. Il y a de nombreux auteurs de mangas en Europe, en Amérique du Sud. Et de plus en plus, ils vont même jusqu’à s’installer au Japon. D’ailleurs, l’un des auteurs les plus rentables au Japon est Boichi qui est coréen et qui s’était installé au Japon préférant les codes du manga à ceux du manhwa.

Les lignes commencent à bouger. Auparavant, un manga était créé par un auteur japonais, de culture japonaise avec une « grammaire » propre au manga, avec un rythme très dense, une pagination généreuse. Avec le numérique, demain, on va peut-être enfin avoir cette explosion des lignes par genre. On n’a plus besoin de formater un magazine en disant qu’il faut tel type de contenu. Avec le numérique, le lecteur peut dire je veux lire un peu de romance, sur le thème de l’espace. C’est complètement fou mais on a des mangas sur comment gérer ses premières règles, sur les problèmes gastriques, sur toutes les formes de handicap, sur le harcèlement scolaire. Et c’est génial car ce sont des mangas qui n’auraient pas pu forcément trouver leur place dans un magazine hyper marketé étant des mangas hors normes.

Une autre chose qui va évoluer demain, c’est le lectorat qui vieillit. Après le baby-boom de l’après-guerre vient le papy-boom. De plus en plus d’histoires sur le 3e âge débarquent comme BL Métamorphose (Ki-oon) ou même l’histoire d’une mère atteinte de démence qui vit avec son fils chauve et divorcé. Cela montre la diversité du manga qui peut aborder des sujets de niche avec des ventes à plus de 100 000 exemplaires par tome. Il faut dire qu’il y a pas mal de personnes divorcées au Japon. Avec le vieillissement du lectorat, il y a un élargissement de la cible éditoriale pour plus de créativité et moins d’uniformisation du manga.

Cela fait plus de 30 ans que l’on lit du manga et que l’on regarde des anime partout dans le monde et donc comme les consommateurs étrangers ont plus de connaissances sur la culture japonaise, les traductions sont plus fidèles. Par exemple, on ne traduit plus des plats japonais connus comme les râmen par « soupe japonaise » ou les okonomiyaki par « crêpes japonaises ».

Le Crédit Agricole Charente-Périgord a publié récemment un manga pour parler d’économie à destination des jeunes pour préparer leur retraite. Au milieu, on pourrait croire qu’il s’agit d’une publicité pour un manga de romance mais en fait, c’est pour la sécurité informatique. Le beau gosse dit : « Ton mot de passe n’est pas à la hauteur de ta beauté ! ». À droite, c’est Touch de mon auteur préféré Mitsuru Adachi, premier manga de sport à s’être vendu à plus de 100 millions d’exemplaires. C’est une pub pour inciter les clients à payer le métro avec sa carte bancaire en sans contact, juste en faisant « touch ». Il y a des plaques d’égouts au Japon avec des dessins tirés de mangas ou d’anime comme Pokémon.

Il y a du placement de produits qui commence à arriver. Par exemple, dans le dernier film de Makoto Shinkai, Suzume, l’héroïne mange à McDonald’s en permanence. Burger King a réalisé une collaboration avec Spy x Family, manga très populaire dans le monde et encore plus au Japon. La petite Anya est partout. Et pour les 100 ans du Kôshien, le stade de baseball où se déroulent les finales lycéennes, il y a eu une mise en avant avec tous les mangas les plus populaires sur le baseball : un gros travail quand on sait combien c’est difficile de travailler avec les éditeurs japonais. Et récemment, la série Nana, qui n’est pourtant pas encore terminée, a eu droit à 5 collaborations pour son anniversaire. Le manga est partout dans notre quotidien. Et la classe politique, comme Emmanuel Macron par exemple, l’a bien compris et l’utilise dans sa communication. Dans l’exposition, vous pourrez voir un facsimilé dédicacé d’Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece, offert au Président de la République lors de sa visite pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Ainsi se termine l’intervention de Valentin Paquot sur la « constellation manga, une industrie culturelle globalisée ». On se retrouve prochainement pour un troisième épisode en lien avec le colloque où Jacqueline Berndt, professeure en études japonaises à l’université de Stockholm s’intéressera aux mangas post/cinématographiques.