Guide de l’animation japonaise : les pionniers de l’anime chez Ynnis Editions

Les noms de Rintarô, Hayao MIYAZAKI et Isao TAKAHATA sont bien connus et font partie des légendes de l’animation, avec des dizaines de films ou de séries à leurs actifs. Pourtant on connaît très peu leur début de carrière. Dans quel contexte ont-ils évolué, et qui étaient leurs mentors ? Ce Guide de l’animation japonaise paru chez Ynnis Editions, consacré aux “pionniers de l’anime”, entend combler ces lacunes tout en revenant sur le tournant exact qui a permis de faire exploser l’animation au Japon et dans le monde.

Un guide à dévorer, mais attention à l’indigestion !

Ce premier volume, sous la direction de Andrea Baricordi, couvre une première décennie d’animation, de 1958 à 1969, sur 272 pages. Il est basé sur une version antérieure parue dans les années ‘90 en Italie, qui couvrait une période de 30 ans (1958-1998), pour un total de 300 pages dont 40 consacrées à la première décennie. Dans cette version « augmentée » parue chez Ynnis en 2023 (et en Italie en 2021), le groupe d’auteurs, mené par Baricordi, a pris la décision de scinder cette période en trois pour approfondir chacune d’elles, et en faire un ouvrage dédié. Ce fût également l’occasion de réviser et corriger l‘ensemble des données à l’origine rassemblées dans les années ‘80. L’auteur entame d’ailleurs la préface en nous donnant un aperçu du contexte de l’époque et des difficultés liées à la récolte d’une grande quantité d’informations : absence d’internet, un matériel vidéo coûteux pour visionner les œuvres, peu de contacts avec les sociétés de productions japonaises, des traductions encore approximatives…

Ainsi, ce guide entend donner un peu d’ordre dans l’histoire de l’animation japonaise. Avec un boom autour des années 80-90, les européens ont reçu près de 30 ans d’animation en l’espace d’une petite décennie, incapables alors de discerner les variations de qualité d’une série à l’autre tant de notre point de vue tous les programmes semblaient récents ! Cette contextualisation, bien qu’emprunte d’un léger italo-centrisme, nous permet de comprendre que nous partageons une même réalité avec nos camarades latins sur l’arrivée de l’animation japonaise en Europe. Avec les débuts de la série Le Roi Léo en 1972 sur la chaîne de l’ORTF, Goldorak et Candy en 1978 sur Récré A2, et bien évidemment la vague Club Do’ avec près d’une dizaine d’anime désormais cultes à la fin des années ‘80, la “folie de l’animation japonaise” ne s’est pas seulement emparée de la France ! En Italie cette effervescence “a quelque peu stupéfait le jeune public et irrité les adultes”, jusqu’à contraindre les studios italiens à fermer, ”le réseau national et les réseaux privés [pouvant puiser à moindre coût] dans un réservoir contenant un quart de siècle de matériel prêt à être diffusé“ , “le fait est que les batailles de guerriers de l’espace […] ont choqué la sensibilité des parents […] il y a eu des pétitions, des plaintes et même des interpellations parlementaires.“ Ça alors, ça ne vous rappelle rien ?

Bounthavy Suvilay, dans la revue d’études japonaises “Ebisu”, nous rafraîchit la mémoire : “En réalité, la vague de diffusion de dessins animés japonais, entamée à la fin des années 1970, est liée d’une part au développement des émissions pour enfants, d’autre part à la création de nouvelles chaînes privées (TF1 et la Cinq) qui ont besoin de remplir les grilles de programmes avec beaucoup de contenus à bas coût.” Ces coûts restreints s’expliquent notamment par le fait que “Les bénéfices reviennent donc principalement aux structures européennes sans que les ayants droit japonais soient toujours informés des sommes générées.”

L’ouvrage choisit donc de commencer sa chronologie en 1958. Souvent considérée comme le premier jalon de l’animation japonaise, c’est cette année que sort le premier long métrage d’animation en couleur “Le serpent Blanc“ (Hakuja Den). Par convention, l’équipe de Baricordi choisit de se référer à toutes les productions japonaises à partir de cette année par le terme “anime” (アニメ), diminutif du terme anglais “animation”, prononcé avec les caractères syllabiques japonais. Il faut toutefois garder en tête que l’utilisation du terme reste mineure jusque dans les années ‘70-80, où il supplante définitivement celui de manga eiga (vaguement traduisible par “film de bande dessinée”). Dans les années ‘60 le terme est encore particulièrement utilisé pour les films de cinéma (la Toei utilise “manga eiga” pour se référer à ses productions jusqu’en 1968), afin de les distinguer des séries télévisées (terebi manga) qui commencent à se développer à partir de 1963.

L’introduction se termine par quelques mots de l’éditeur originel, Luigi Bernadi, à propos de la première version parue chez Granata Press, “[…] le risque d’indigestion est élevé. Néanmoins, nous vous invitons à ce buffet”. Mise en garde que nous partageons également. Pour vous cher public, nous avons arpenté cet ouvrage en un temps record, mais en réalité sa forme se prête davantage au “picorage”, en témoigne la construction du guide.

Une encyclopédie grand public

Nous avons l’habitude depuis quelques années de voir fleurir les “beaux livres” sur les étals des libraires : couvertures cartonnées en dur, reliures travaillées et autres marque-pages ruban en font de véritables objets de collection. Ici il faut bien entendre le terme de “guide”, qui renvoie plus au magazine TV à feuilleter à la recherche d’une information précise. On retrouve aussi la couverture peu épaisse des livres de poche où une pliure viendra se former à force de tenir votre exemplaire ouvert. Tout cela n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et permet au livre d’afficher un prix relativement raisonnable de 24,95 € (et même très raisonnable si l’on considère la masse d’informations et le temps qu’il a fallu pour les réunir !). On appréciera toutefois l’ajout de petites vignettes dans les marges de l’ouvrage afin de se représenter les œuvres mentionnées et l’évolution graphique au cours de la décennie.

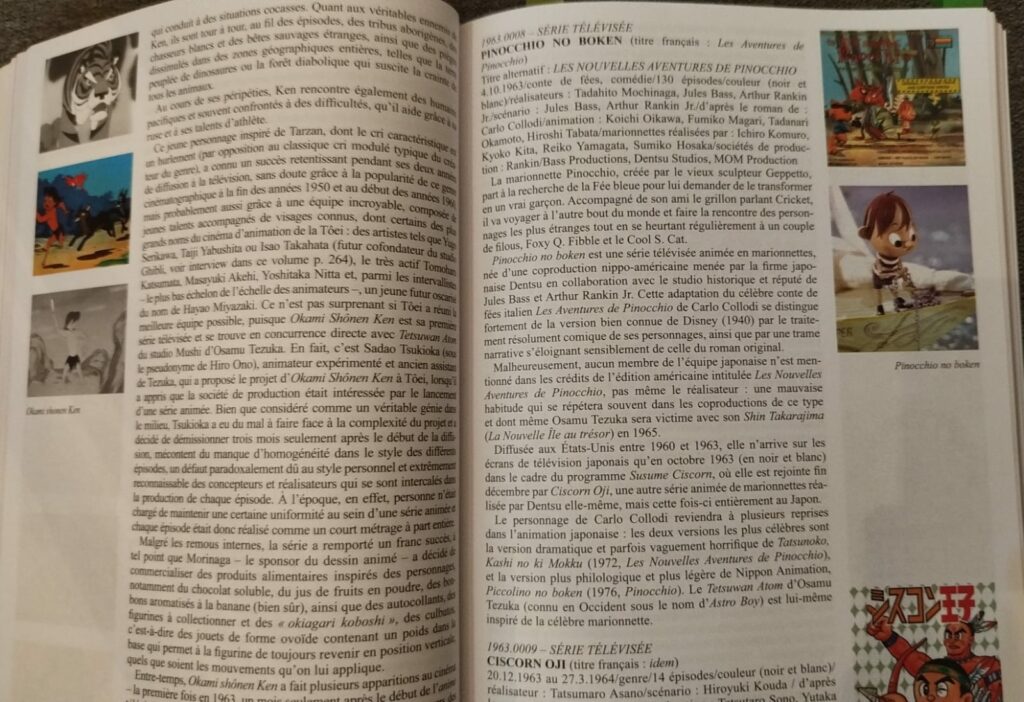

Sur le fond, cet aspect « feuilletage » se traduit par la construction de chaque section : après la préface, chaque chapitre s’ouvre sur une année, puis une ou deux pages sur le contexte politico-culturel international de cette époque (quels films live ou d’animation, quelles musiques, quels conflits, quelles innovations étaient en cours, et pouvaient influencer la production culturelle de l’époque ?) ; et tous les films, séries TV, et festivals sortis cette année-là au Japon sont présentés un à un. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tout lire en ordre chronologique, car les liens entre chaque série sont constamment répétés. Lors du passage consacré à Astro, le petit robot (Tetsuwan Atom), en 1963, on peut y lire qu’Osamu TEZUKA n’avait jamais caché son admiration pour Walt Disney, affirmant qu’Astro était directement inspiré du Pinocchio de Disney, lui même adapté du conte de Carlo Collodi. Plus loin, en 1965, quand le livre revient sur les affaires de plagiat entre Le Roi Lion (1994) de Disney et la série Le Roi Léo (1965) de Mushi (le studio de Tezuka), cette même inspiration initiale de Tezuka dans le travail de Walt Disney (et donc Pinocchio) est mentionné à nouveau pour expliquer comment la controverse a été abandonnée “peut être en souvenir de l’amitié entre Tezuka et Disney”.

Par conséquent, la lecture d’une traite peut effectivement paraître indigeste, repassant encore et encore sur les mêmes informations et avec les mêmes formules répétées ad nauseam “Miyazaki, le jeune futur oscarisé”, “Tezuka, le dieu du manga” ; même si encore une fois, cette précaution sera sûrement bienvenue en cas de relecture plus morcelée.

La “fiche” de chaque production est présentée ainsi : Nom japonais en romaji – traduction française – index – durée – genre – couleur ou noir et blanc – réalisateur(s) – scénario – animateurs – direction de l’animation – bande son – producteur – société de production.

Trop imprécis pour les amateurs éclairés ?

La préface précise une volonté d’éviter le recours à la terminologie technique japonaise si ce n’était pas absolument nécessaire, par souci de clarté. Toutefois ce livre en lui-même est déjà extrêmement niche, et semble cibler un public d’experts (techniques), justement ! On regrettera alors cette simplification des postes à certains moments.

Par exemple, sur le film Le Serpent Blanc, Yasuji MORI, Akira DAIKUHARA et Rintarô (Shigeyuki HAYASHI) apparaissent tous les trois sous la mention “animateurs”. En réalité, l’article de Matteo Watzky nous apprend que le pipeline de production de l’époque était déjà assez clairement défini, avec le détail : entre l’Animateur Principal (genga), les Assistants (sekando – qu’on appellerait nigen de nos jours) et intervallistes (dôga). Ainsi, Yasuji MORI et Akira DAIKUHARA étaient plus exactement Premier Animateur Clef (ou animateur principal), un poste particulièrement important qui se charge de poser l’architecture du plan (décor et personnages), et de choisir les angles de caméras (sûrement l’équivalent du layout artist de maintenant). Un poste qui démontre donc un véritable sens de la mise en scène, et prédestine à monter les échelons vers Directeur de l’Animation puis Réalisateur.

L’interview de Rintarô, à l’occasion des Utopiales de Nantes en 2022, nous apprend quant à elle qu’il n’était pas animateur, ni même intervalliste, mais en réalité coloriste sur ce premier film. L’erreur est compréhensible quand on sait que la Tôei de l’époque n’était pas très rigoureuse sur les crédits de ses équipes “créditant des assistants réalisateurs comme réalisateurs, ou des animateurs comme intervallistes”.

En définitive cet ouvrage s’adresse à un public de passionnés de japanimation en devenir. Les plus érudits y retrouveront des informations déjà bien connues sur les origines des séries et contextes de productions. Quant aux nombreuses anecdotes, elles relèvent bien souvent du trivia pour briller en société (au sein d’un public assez restreint qui plus est). On en vient alors à regretter les parfois presque deux pages de synopsis racontant l’intrigue en détail, pour ne pas voir détaillées les parties sur Yasuji MORI qui invente le “style Tôei” ou bien le poste de Directeur de l’animation… On appréciera tout de même l’interview exclusive de Isao TAKAHATA en fin d’ouvrage, comme une petite friandise supplémentaire, pour clore ce buffet bien (trop?) garni !

Et en complément, retrouvez notre analyse détaillée de la période 1958-1969.