Une histoire de la japanime : de 1958 à 1969

Pour compléter notre article consacré à l’ouvrage « Guide de l’animation japonaise« , nous vous proposons cette fois-ci de revenir en détail sur cette première décennie, particulièrement prolifique et qui a posé les bases de nombreuses techniques de production et méthodes d’animation. Nous avons alors tenté de faire une sélection, par nature subjective, mais autant que possible révélatrice des œuvres marquantes pour chacune des années qui composent cette décennie. Il vous reste ainsi encore pleins de détails et autres œuvres marquantes pour la japanimation à découvrir dans l’ouvrage d’Ynnis Editions !

Une première difficulté pour naviguer entre toutes les productions de l’époque et identifier leurs liens avec celles plus contemporaines peut résider dans la quantité assez impressionnante de studios d’animation qui ont vu le jour depuis maintenant plus de 60 ans. On vous propose donc de garder à portée de main la frise très didactique élaborée par l’association Nijikai.

1958 – 1961 : répétition générale

Comme nous le disions dans l’article précédent, Le Serpent Blanc, réalisé par Tôei Dôga en 1958, symbolise pour beaucoup le début de l’animation moderne en tant qu’industrie, après des années de films de guerres et publicités diverses. Car ne vous y trompez pas, les plus vieilles traces de l’animation japonaise remontent à 1917, donc à peu près en même temps que l’animation occidentale, la plus vieille archive découverte à ce jour datant de 1923.

On déplore alors l’absence dans l’ouvrage d’Andrea Baricordi d’une mise en contexte sur l’ère pré-1958 : si c’est le début de l’animation, comment se fait-il que certaines personnes aient pu être déjà assez expérimentées pour être capables de diriger la réalisation d’un long métrage de 76 min ? Les travaux des chercheurs Jonathan Clements et Marie Pruvost-Delaspre nous apprennent alors que Akira DAIKUHARA, Animateur Principal sur Le Serpent Blanc, est rentré dans le monde de l’animation dès 1936 en tant qu’artiste décor. Puis, après un passage par le métier d’illustrateur, il revient à l’animation au début des années ‘50 pour engranger assez d’expérience afin d’être finalement capable d’encadrer un groupe d’animateurs sur le premier film de Tôei en 1958. Il avait notamment confié la scène de climax du film à un jeune intervalliste prometteur Yasuo OTSUKA (Conan, le fils du futur, Lupin III, …), qui sera plus tard connu pour avoir formalisé le principe du money shot : “mettre tous les efforts d’animation dans certaines scènes cruciales uniquement, et traiter les autres en animation plus limitée.“

Le modèle de l’époque est alors Disney, avec ses films animés “à l’image”, très fluides, alternant des séquences entre 12 et 24 images par secondes. Au Japon la Tôei, qui avait proposé avec Le Serpent Blanc une fluidité se rapprochant des standards de Disney, est contrainte de réduire la cadence avec son second long métrage, Sarutobi Sasuke, le jeune Ninja (Shônen Sarutobi Sasuke), en 1959. On y retrouve de nouveau, Akira DAIKUHARA, cette fois-ci promu co-réalisateur aux côtés de Taiji YABUSHITA, le réalisateur du Serpent Blanc.

En 1960, Osamu TEZUKA conclut un partenariat avec la Tôei pour une trilogie d’adaptations de ses œuvres dessinées. Dans la première, Alakazam, le petit Hercule (Saiyuki), Tezuka est très impliqué dans la production, allant jusqu’à dessiner les e-konte (storyboards détaillés), mais jugés inadaptables pour un long métrage animé, ils sont intégralement repris par l’équipe de production. Sur les deux films suivants, Sinbad le marin (Arabian Night Sinbad no Boken – 1962) et Le Trésor des loyaux serviteurs (Wan Wan Chushingura – 1963), il se contentera alors du poste de scénariste.

Puis, en 1961 sort Le plus petit guerrier (Anzu To Zushiomaru), avec un jeune Isao TAKAHATA en tant qu’assistant réalisateur. Ce film est connu pour son impressionnante fluidité “grâce à l’opération de traçage image par image, […] tout en évitant les excès des films réalisés entièrement en rotoscopie.” Cette année marque aussi l’apparition de la première “proto-série animée” japonaise, L’histoire instantanée (Instant History), avec des épisodes au format 3 minutes.

1962 : l’arrivée de Osamu Tezuka

En 1962, Tôei Dôga enchaîne avec un nouveau film d’animation dirigé par Taiji YABUSHITA, et avec le prometteur Yasuo OTSUKA à la conception des personnages.

Mais l’application de la méthode Disney sur Sinbad le marin (en vue d’une exportation), avec le recours aux chansons pour rythmer le film et l’importance donnée à la fluidité de l’animation, ne lui permet pas de se démarquer et affirmer sa propre originalité. Cette même année, Osamu TEZUKA fonde le studio Mushi (futur Mushi Production), principal concurrent de la Toei pour la décennie à venir. Comme nous l’explique Marie Pruvost-Delaspre, ceci marque aussi les débuts d’un ballet qui s’instaure entre les deux studios, “la Tôei Dôga formant ses employés mais les payant mal, Mushi Pro ne pouvant se permettre un temps d‘apprentissage mais étant prête à mieux payer les animateurs pour les attirer dans son giron.”

Par ailleurs, le nouveau studio s’inscrit immédiatement en opposition à la firme historique avec un angle plus “art et essai”. On le voit immédiatement avec ses premiers métrages, Histoires du coin de la rue (Aru Machikado no monogatari) et Homme (Osu), qui semblent plus expérimentaux, sans dialogue, et présentant un soin particulier apporté à la bande son, comme dans les films de Jacques Tati. Les situations sont très visuelles et évoquent des thèmes et lieux universels, toujours dans l’idée de toucher de plus en plus de monde, même hors du Japon !

1963 : la première série télévisée

Réalisées en un temps record et primées dans plusieurs concours, ces premières œuvres posent des bases solides pour la toute jeune société Mushi. Mais la véritable révolution arrive l’année suivante, en 1963, avec la toute première série d’animation télévisuelle : Astro Boy (Tetsuwan Atom). Tezuka et son équipe posent ici les bases de l’animation tv (terebi anime) dîte “limitée” (plans fixes, « banque d’images », etc) : en noir et blanc contrairement aux films de la Tôei, format 25 min, et surtout une animation à 8 images par secondes contrairement aux 24 images des films de cinéma. Tout cela permet de couper les coûts et de pouvoir tenir un rythme de diffusion hebdomadaire. Cette série dispose aussi d’un casting cinq étoiles, avec plusieurs futurs grands réalisateurs de l’animation japonaise : Osamu DEZAKI (Ashita no Joe), Rintarô (Galaxy Express, Albator), Eiichi YAMAMOTO (Kanashimi no Belladonna) et Yoshiyuki TOMINO (qui donnera un nouveau souffle aux sagas de mechas via l’introduction du genre “real robot” avec Mobile Suit Gundam, abordant des thématiques plus matures et complexes après l’ère du “super robot”). L’ouvrage de Ynnis Edition en profite pour revenir sur toutes les itérations successives de la saga Astro Boy et son influence sur la pop culture jusqu’à la série Netflix Pluto en 2023.

De son côté, la Tôei doit rester au niveau face à ce nouveau challenger de poids et met les moyens pour sortir un nouveau long métrage encore une fois hyper impressionnant pour l’époque : Le Petit Prince et le dragon aux huit têtes (Wanpaku Oji no Orochi Taiji). 3ème poste d’assistant réalisateur pour Isao TAKAHATA qui participe à mettre sur pied une véritable prouesse technique : une scène d’action de près de 20 minutes, en 2D avec rendue 3D, pour 70 millions de yens de budget et près de 50 000 dessins en tout ! Pour l’occasion Yasuji MORI inaugure un nouveau rôle, celui de Superviseur de l’Animation. Garant de l’homogénéité graphique tout au long du métrage, il est chargé de corriger les dessins des animateurs. À l’inverse, Ken l’enfant loup (Okami no Ken), série produite la même année, avec une dizaine de réalisateurs à sa tête (dont Isao TAKAHATA et Taiji YABUSHITA), ne bénéficie pas de ce nouveau poste. Résultat, le style de chacun des réalisateurs transparaît grandement en fonction des épisodes, ce qui nuit à l’homogénéité générale de la série.

Cette concurrence directe entre les deux mastodontes ne doit pas pour autant faire oublier le studio Tele-Cartoon Japan (TCJ, futur Eiken), plus connu pour ses publicités que pour ses séries TV, mais qui reste tout de même un pilier, notamment pour son adaptation de L’homme de fer numéro 28 (Tetsujin 28 Go). Considéré comme la toute première histoire de robot géant dans l’histoire de l’animation japonaise, il a sans aucun doute contribué à la création du Mazinger Z de Gô NAGAI. On retrouve également des traces de son influence chez Katsuhiro OTOMO, qui affuble Akira du nom de code “Numéro 28”, et son héros du nom “Shotaro Kaneda”, comme le pilote de Tetsujin 28 Go.

Cette révolution du petit écran fait définitivement entrer la série TV comme un sérieux concurrent des films de cinéma. Le grand écran réplique quasiment instantanément la même année avec un “film” de 25 min de Ken l’Enfant Loup, remontage des deux premiers épisodes de la série TV pour les projeter lors du Tôei Festival Manga Matsuri en même temps que son dernier film Le Trésor des loyaux serviteurs. Cette opération ouvre la voie à huit autres films Ken l’enfant loup sur le même format, et plus largement la tendance aux remontages de séries TV pour le cinéma que l’on retrouve encore aujourd’hui. Dans les exemples récents, on trouvera par exemple la diffusion des deux premiers épisodes d’une nouvelle saison au cinéma par Crunchyroll, pour la France, comme dans le cas de Demon Slayer. Ou bien le “film récapitulatif“, comme dans le cas de One Piece qui va condenser un arc entier en un film de cinéma.

1964 : l’industrie de l’anime s’organise

1964 voit la diffusion du modèle impulsé par Tezuka commencer à se démocratiser avec l’émergence de plusieurs séries animées adaptées de bandes dessinées et le recours à l’animation limitée ; pour atteindre un point de rupture autour du milieu des années ‘80 “avec plus de 400 séries animées diffusées en 1983, bien loin des 6 séries produites en 1963.”

Hayato du combattant Zéro (O-Sen Hayato) de P Productions et Fuji TV est à ce titre un modèle d’économie de moyens, avec l’utilisation d’un genre d’effet parallax en déplaçant la feuille de celluloïd du personnage et celle du décor à des vitesses différentes pour créer une impression de déplacement, l’utilisation à profusion de la banque d’image, et l’idée novatrice du réalisateur Tomio SAGISU de mettre à profit son expérience dans les films de tokusatsu (effets spéciaux) pour dessiner les nuages à l’aide d’un aérographe. À noter que le caractère “戦”(guerre) dans le titre original “0戦はやと” a été traduit ici par “combattant”, alors qu’il s’agit en réalité d’une référence au Chasseur embarqué de Type 0.

La même année, une nouvelle série adaptée d’un manga de Tezuka voit le jour, Big X ; mais cette fois-ci la réalisation est confiée au jeune studio TM (futur TMS), fondé pour l’occasion par TBS qui ne voulait pas perdre les droits sur l’œuvre de Tezuka. Mais la différence de qualité se fait sentir par rapport aux adaptations du studio Mushi : la série est édulcorée et l’animation moins fluide.

De son côté Tezuka, entre les adaptations de ses propres mangas, continue à cultiver l’ADN du studio en créant des courts métrages originaux avec Memory, une parodie de documentaire dans le style expérimental, et Ningyo, où il critique l’endoctrinement de la société japonaise et la disparition de l’individualité.

Le pilote d’une série Qtaro le fantôme (Obake no Qtaro), adapté du manga du célèbre duo Fujiko F. Fujio, est abandonné, le style trop lissé pour s’accorder à un marché occidental ne parvient pas à convaincre.

1965 : la première série télévisée en couleur

En 1965, Tezuka continue d’asseoir son influence, avec une nouvelle adaptation d’un de ses manga : La nouvelle île au trésor (Shin Takarajima), toujours produite par son studio, Mushi. La série reste assez standard pour l’époque en termes techniques mais se démarque par son aspect humoristique qui séduit les plus jeunes spectateurs. En parallèle la rivalité avec la Tôei continue, et gagne cette manche en étant la première à lancer un long métrage de science-fiction avec Les Voyages de Gulliver. La victoire reste toutefois relative, avec beaucoup de superviseurs et de réalisateurs différents sur le film, rendant l’animation assez inconsistante. On remarque aussi encore une fois que la firme japonaise n’a toujours pas réussi à se départir de l’influence de Disney, en essayant maladroitement d’insérer des chansons et des gags. On note quand même un aspect très pop art avec des scènes psychédéliques, très avant-gardiste pour l’époque, et surtout surprenant de la part d’une firme (déjà) assez mainstream comme Tôei. C’est aussi les débuts de Hayao MIYAZAKI sur grand écran en tant qu’animateur clé, après plusieurs années comme intervalliste. On y voit déjà les bases de son style, que l’on retrouvera en 1980 sur la série Mirai Shonen Conan. Dommage que le livre ne mentionne pas ses débuts militants, un autre aspect majeur de sa vie. Un an à peine après être arrivé chez Tôei Dôga, il était déjà secrétaire du syndicat (Isao TAKAHATA en étant le président).

Mais la vraie révolution de cette année 1965 viendra encore une fois du “Dieu du manga” Osamu TEZUKA, avec – si l’on exclut la mini-série pilote Dolphin Oji – la première série d’animation télévisée hebdomadaire en couleur au Japon : Le Roi Léo (Jungle Taitei). Après avoir été directeur d’épisode sur Astro Boy, Rintarô y fait ses débuts comme réalisateur de série. Cette série constitue donc un jalon important pour l’histoire de l’animation, autant par son aspect technique que dans les thématiques abordées (écologie, égalité, éthique, …). Le grand soin apporté à la Bande Originale orchestrale, composée par Isao TOMITA, a également beaucoup joué dans le succès de la série, reflet d’une ambition cinématographique réelle, et facilitant aussi in fine l’export aux USA.

On ne va pas ici refaire toute l’histoire autour du scandale avec Le Roi Lion de Disney, d’une part car c’est à présent une histoire assez connue, et d’autre part car le livre le fait déjà très bien. Notamment en livrant plusieurs anecdotes et en pointant les nombreuses similitudes entre les deux œuvres, tout en rappelant les théories autour de cette affaire. L’une d’elles voulant que la firme américaine n’avait peut être pas été aussi consciemment malveillante qu’on voulait le penser ; seulement de nombreux animateurs et staff de l’époque avaient tout simplement grandis avec l’anime de Tezuka, ou bien avaient travaillé au Japon au moment de la production.

Mais ce n’est pas la seule affaire qui impliqua le nom de Tezuka. Dès 1965 ce que l’on connaît maintenant sous le nom de “l’affaire W3” ébranlait la toute jeune sphère de l’animation japonaise grand public. Alors que Tezuka prévoyait une adaptation en série pour son manga Number 7 (pré-publié entre 1961 et 1963 dans le Shônen Magazine de Kodansha), TCJ sortait sa série Space Boy (Uchu Shônen Soran). Problème, certains designs de personnages étaient très similaires à ceux de Number 7. Tezuka ayant sa nouvelle série Wonder Three, aux côtés de la version manga de Space Boy – accusé donc de plagiat à ce moment-là – a demandé à la faire retirer ! Après refus du magazine, il a alors continué la publication de Wonder Three chez la concurrence : le Shônen Sunday de Shogakukan. Ce transfert aurait même fait plonger les ventes de Kodansha pendant un moment. La thèse la plus probable concernant cet événement “d’espionnage industriel” – comme le qualifie le livre – serait qu’Aritsune TOYOTA, alors employé comme scénariste à la fois au studio Mushi et TCJ, ait plus ou moins inconsciemment amalgamé les deux séries.

Tezuka parviendra en revanche a lancer une adaptation animée de Wonder Three, où il testera pour la première fois une méthode de longue date éprouvée par Disney qui consiste à confier chacun des personnages principaux à un animateur différent, afin de leur donner à chacun un style distinctif.

La Tokyo Movie adapte enfin en série le pilote de Qtaro le fantôme présenté l’année précédente. Cette dernière y développe le format du double épisode 15 minutes, diffusé à la suite, qui deviendra un standard pour les anime humoristiques, et surtout pour ceux adaptés des mangas de Fujiko F. Fujio, comme le célèbre Doraemon en 1973.

Enfin cette année 1965 se conclut avec une autre série de Tôei Dôga : Hustle Punch, adapté d’un manga de Yasuji MORI, directeur de l’animation sur l’adaptation, principal concepteur de ce que l’on appelle aujourd’hui “le style Tôei” et mentor de grands animateurs et réalisateurs de la génération suivante, comme Yasuo Ôtsuka, Isao Takahata, Hayao Miyazaki ou Yôichi Kotabe. On retrouve notamment sur cette série Takahata en tant que réalisateur de l’opening et Miyazaki en animateur.

1966 : le premier anime “pour filles”

1966 est marquée par l’adaptation en série du célèbre manga Osomatsu Kun de Fujio AKATSUKA, connu sous le nom du “roi du gag manga”. Basée sur le manga éponyme, cette série est désormais une référence de la série humoristique. Grâce à des gags intemporels qui touchent toutes les générations, il rencontre un grand succès au moment de son lancement car peut être regardé et apprécié par toute la famille.

Puis avec Sally, la petite sorcière (Mahotsukai Sally), Tôei Doga en profite pour se mettre progressivement à la page, et entame la colorisation de la série à partir de l’épisode 18. Premier anime à cibler clairement les jeunes filles, il est connu pour être également le premier du genre mahô shôjo (ou majokko). Ce genre consiste à suivre “les aventures quotidiennes teintées de magie [de jeunes filles ou adolescentes], avec au centre de l’histoire et du modèle marketing un item, fatalement lié à l’imaginaire féminin, servant à la transformation”. Il connaîtra par la suite de nombreux héritiers avec, pour citer les plus connus : Creamy, Precure, Sailor Moon…

Dans un autre registre, Harris no Kaze, adapte le manga éponyme de Tetsuya CHIBA, futur auteur de Ashita no Joe et précurseur du style furyô. Le studio P production livre une animation de grande qualité, extrêmement fluide en regard de la production de l’époque, avec 5000 images par épisode contre 3000 en moyenne dans les autres séries. On retrouve au storyboard Yoshifumi KONDO, future légende du studio Ghibli (Si tu tends l’oreille, Princesse Mononoke, Souvenirs Goutte à goutte).

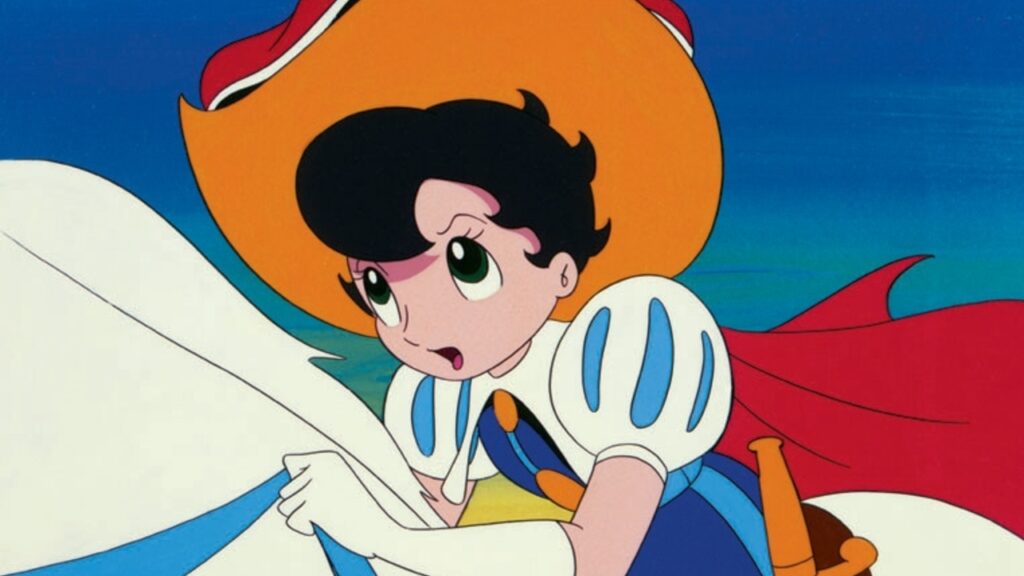

Et comme chaque année, l’influence de Tezuka se fait sentir avec : un film Jungle Taitei produit par Rintarô et animé par Shingo ARAKI (Lady Oscar, Les Chevaliers du Zodiaque, …) ; la suite de la série TV de 1965 Jungle Taitei, Susume Leo! ; le retour à la satire sociale avec un moyen métrage Tableaux d’une exposition (Tenrankai no E) ; et le pilote de Ribon no kishi, fidèle au manga de Tezuka.

Enfin, Le roi du monde : La rencontre avec King Kong (Sekai no oja King Kong taikai) constitue la première coproduction nippo-américaine, réalisée par Tôei Doga et Videocraft. Le style d’animation est plus américain, sûrement en raison du character design confié à Jack Davies, fondateur du magazine MAD. Les openings et endings sont pour la première fois adaptés pour chacun des marchés.

1967 : des animes pour tous les goûts

L’année 1967 voit quant à elle naître la première coproduction nippo-coréenne avec Golden Bat (Ogon Bat), par le studio TCJ. La série tire son origine du théâtre Kamishibai dans les années 1930, tout comme le fera la série Kitaro le repoussant l’année suivante.

Tôei Dôga garde le rythme et sort son traditionnel film annuel : Jack et la sorcière (Shonen Jack to Mahotsukai). La célèbre firme japonaise commence enfin à se départir des codes de Disney, mais ce n’est que pour mieux embrasser ceux de Hannah-Barbera avec un enchaînement de gags cartoon style Tom et Jerry qui paraît un peu poussif sur une durée d’1h20…

L’éternelle firme concurrente, Mushi, parvient à produire Princesse Saphir (Ribbon No Kishi) en série hebdomadaire après le succès du pilote l’année précédente. La série ne brille pas particulièrement par son animation, mais comme auparavant Tezuka tire son épingle du jeu grâce au soin apporté à la mise en scène et à la variété des thèmes musicaux. Malheureusement des audiences assez moyennes conduisent le principal sponsor à se retirer du projet, et Tezuka à financer de sa poche les épisodes suivants, amorçant les prémisses de la faillite du studio cinq ans plus tard…

TCJ n’est pas en reste non plus avec Aventure sur l’île Gaboten (Boken Gabotenjima), qui voit les débuts de l’animateur Toyoo ASHIDA, futur réalisateur de la série Hokuto no Ken. Sans oublier la première tentative d’adapter le roman de Johanna Spyri (Heidi, Fille des Alpes) ; mais le trait trop grossier et les thématiques jugées inappropriées pour un jeune public font sombrer le projet… jusqu’en 1974 où il sera récupéré par Isao TAKAHATA.

Enfin une expérimentation intéressante à relever : Le Livre de l’art de la guerre Ninja (Ninja Bugeicho), où Nagisa OSHIMO (Merry Christmas Mr. Lawrence / Furyo, 1983) utilise l’aspect intrinsèquement cinématographique de la BD japonaise pour transposer “tel quel” le manga de Sanpei SHIRATO, c’est-à-dire sans animation supplémentaire, mais seulement en utilisant des mouvements de caméra et panoramiques verticaux.

1968 : l’avancée de l’horreur et le nouvel anime

Prenant place dans une période de lutte et de contestation sociale – opposition aux frappes américaines de Napalm au Vietnam, étudiants militants contre la hausse des frais de scolarité – le cinéma de 1968 vient lui aussi aborder les douloureux sujets de société par le biais de la fiction. Georges Romero propose une réinterprétation moderne du mythe du zombie en écho au racisme des USA, Roman Polanski et son Rosemary’s Baby adressent une terrifiante critique des sectes religieuses et du fanatisme, ou bien encore Kitarô le repoussant (Gegege no kitarô) se présente comme une satire sociale de son époque.

Cette première adaptation en série animée reste plutôt fidèle au manga de Shigeru MIZUKI, qui se base lui-même sur les recherches approfondies de l’auteur sur les légendes liées aux yôkai. Il explique notamment que “tous ses yokai existent” (entendre, dans la mythologie japonaise), mais il est dans certains cas le premier à leur donner une forme graphique précise. Malgré sa thématique lugubre, l’anime vise plutôt un jeune public (comme souvent avec la Tôei), en témoigne le changement de nom original du manga, passant de “Habaka no Kitarô” (le cimetière de kitaro) , à “GeGeGe” qui est censé évoquer ce ricanement grinçant mais moins effrayant. La série reviendra ensuite chaque décennie, en 1971, 1985, 1988, 1996, 2007, 2008 et enfin en 2018. Sans compter les versions théâtrales, comédies musicales, films et plus de 30 jeux vidéo, Kitarô est un véritable morceau de patrimoine japonais.

La firme d’Osamu TEZUKA est toujours aussi prolifique tout en essayant de sortir un peu des sentiers battus. Pour la première fois le studio Mushi produira un animé original, i.e. non-issu de l’univers de Tezuka, avec Le groupe des détectives Bratty (Wanpaku tanteidan), inspiré des livres de l’auteur Edogawa RANPO. Pour cette série, Tezuka confie les clefs de la réalisation à Rintarô, et Osamu DEZAKI participe en tant que réalisateur d’épisodes.

Encore une fois sous l’influence de Disney et de son Mary Poppins sorti quatre ans auparavant, Tezuka tente à son tour de mêler prise de vues réelles et animation 2D dans l’adaptation de son manga Vampire. On avait déjà pu observer des exemples de cette technique dans des courts métrages ou publicités par le passé, mais jamais dans une série hebdomadaire de 30 minutes ! Pour économiser sur un autre poste de production, la série a donc été réalisée en noir et blanc.

Enfin, dans la droite lignée des Jeux Olympiques de Tokyo de 1964, le studio réalise l’adaptation de Animal 1, manga de Noboru KAWASAKI. Considéré comme le premier anime de supokon (genre qui célèbre la ténacité et l’esprit combatif dans le sport), le nom du manga est un hommage direct à Osamu “animal” WATANABE, champion de la lutte amateur, invaincu jusqu’à sa retraite et médaillé d’or aux JO de 1964.

Peu de temps auparavant, la Tokyo Movie avait réalisé l’adaptation d’un autre manga de sport L’étoile des géants (Kyojin no Hoshi), également adapté du manga de Noboru KAWASAKI (au dessin) et Ikki KAJIWARA, (auteur de Ashita no Joe, au scénario). Pour l’adaptation TV, Shingo ARAKI au chara-design et Yoshiyuki TOMINO dans le rôle de storyboarder assurent une esthétique et mise en scène travaillées. Toujours en écho à ce contexte social si particulier, la série, au delà de sa thématique sportive – le premier anime de Baseball (!!), sport national du pays comme chacun le sait – peint en toile de fond un Japon d’après-guerre travailleur et acharné à jeter les bases de son développement prospère qui explosera dans les années ‘80.

De son côté le mastodonte Tôei Dôga continue de s’imposer comme la référence de l’époque avec plusieurs séries majeures. Après deux films, le fameux manga de Shotaro ISHINOMORI, Cyborg 009, obtient enfin son adaptation télévisée, dirigée par Yugo SERIKAWA (Le Petit Prince et le dragon aux huit têtes). Née de la nécessité pour TV Asahi de remplir sa case horaire laissée vacante par l’arrêt d’un autre programme, Serikawa et ses directeurs d’épisodes bénéficieront d’une importante liberté créative, le programme étant certain d’arriver au bout de ses 26 épisodes. En parallèle, la firme lance l’adaptation de Little Miss Akane (Akane Chan), manga de Tetsuya CHIBA, qui débute en parallèle de la publication d’Ashita no Joe qu’il dessine également. Mais le manga est trop récent pour une adaptation et puis après l’échec relatif de Harris no Kaze, Tôei trouve les manga de “hooligan” trop risqué. Il se tourne alors vers Akane Chan, manga familial mettant en scène une petite fille espiègle dans ses farces mais droite dans son parcours scolaire, ce qui plaît aux parents qui laissent volontiers leurs enfants regarder.

Vient ensuite le traditionnel film de l’année de la Toei, L’histoire d’Andersen (Andersen Monogatari), tentative de mélanger tous les contes les plus célèbres de l’auteur danois au sein d’une même histoire cohérente. Le film rempli de chansons et divers numéros musicaux cherche encore une fois à séduire le public occidental habitués aux films Disney.

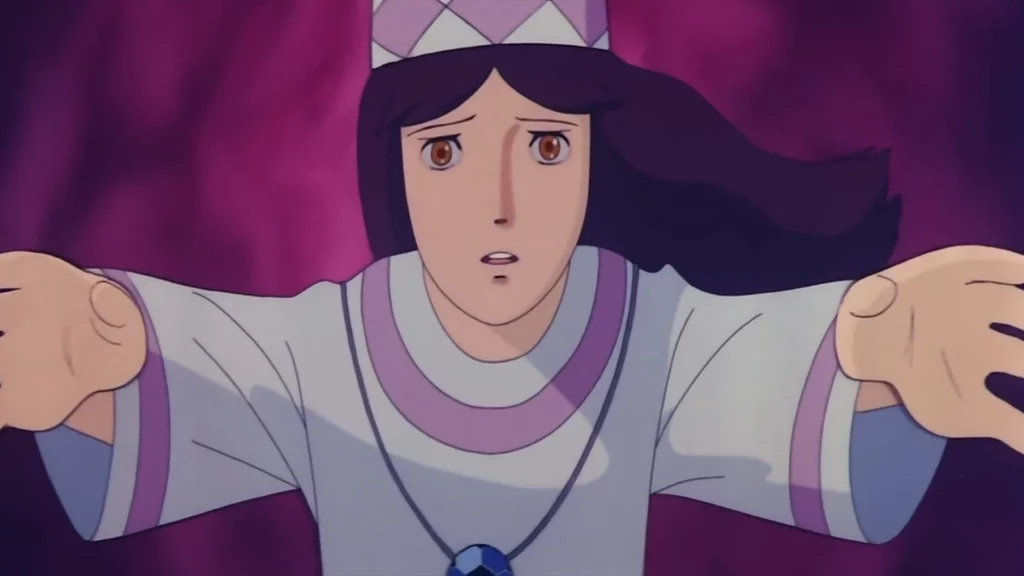

Mais au sein du studio, la résistance s’organise. Tout d’abord au niveau des conditions de travail, les syndicats demandent une meilleure rémunération, et une meilleure considération de la place des femmes dans l’industrie. Puis au niveau artistique, certains veulent sortir de ces tropes de contes de fées surannés. Et ces deux révoltes sont menées par un même homme, le réalisateur de Horus, Prince du soleil (Taiyo no oji – hols no daiboken) : Isao TAKAHATA. Pour sa première réalisation, accompagné d’un jeune Hayao MIYAZAKI promu concept artist pour l’occasion, et Yasuo OTSUKA comme directeur de l’animation, Takahata frappe fort. 130 millions de yens de budget (380.000€ en euros constant), plusieurs dépassements de budgets, une production chaotique faite de nombreuses pauses et retards de livraisons, la relation avec la Tôei est tendue… Dès le départ, des différends apparaissent entre Takahata et Otsuka qui proposent de baser leur projet sur une légende Aïnou et la Tôei qui anticipe les scandales potentiels à parler de ce peuple autochtone colonisé et massacré par les japonais. Un compromis est trouvé en déplaçant virtuellement l’intrigue dans un pays fictif d’Europe du nord, mais les traditions Aïnou subsistent dans les décors et vêtements à l’écran.

Le film fait date et reste novateur sur bien des points. Les experts s’accordent généralement pour le qualifier de premier véritable “anime” au sens moderne, appuyant la rupture avec les manga eiga (“cinéma de manga”) évoqués précédemment. Aussi, pour la première fois un personnage féminin “autonome et profond” vient presque voler la vedette au héros masculin, Horus. De là à y voir les prémisses des héroïnes sans peur que Miyazaki mettra maintes fois en scène au sein du studio Ghibli, il n’y a qu’un pas. Ce qui est certain en revanche, c’est que le film Horus jettera de nombreuses bases pour les deux séries suivantes des réalisateurs en herbe, Heidi filles des Alpes (1974) pour Takahata, et Conan le fils du futur (1978) pour Miyazaki.

Alors oui, il y a un certain écart avec l’année 1968 vous me direz. Cela peut en partie s’expliquer par le retour de bâton immédiat de la Tôei envers ce groupe de jeunes trublions en pleine effervescence créative : Otsuka a vu son salaire divisé par deux, Takahata a été contraint d’écrire une lettre d’excuse formelle, et les responsables de planning ont tout simplement été virés.

Malgré un flop au box office, le film n’en reste pas moins un classique absolu aujourd’hui.

Terminons cette année avec la série de la réconciliation entre Tôei et Mushi, accompagné du studio Zero pour assurer la sous-traitance : Sabu et Ichi (Sabu To Ichi Torimono Hikae). Avec une cible résolument plus adulte, se plaçant dans un contexte historique du 17è siècle et montrant à l’écran viol, meurtre et pauvreté, la série tranche radicalement avec la production de l’époque. Le style feuilleton télé noir rend le tout plus mature et attire les spectateurs adultes, le tout renforcé par un style rugueux permis par le chara design d’Akio SUGINO (Ashita no joe, Cat’s Eye), la réalisation de Rintarô qui donne à l’ensemble un rendu cinématographique, et la musique style western italien de Takeo YAMASHITA (Lupin III).

Mais rien d’étonnant vu le contexte de l’époque. Après les séries d’horreur on trouve aussi de plus en plus de séries “adultes”, avec Le meneur de jeu du coucher du soleil (Yuyake bancho) qui pose les bases du groupe de “hooligan” (furyô) avec leurs typiques vestes longues hors d’usage et casquettes arrachées. Ou bien encore Sasuke, le petit ninja (Sasuke), la suite officieuse de Kaze no Fujimaru (1964), plus forte et plus dramatique, se rapprochant du style gekiga.

1969 : même les adultes regardent des anime

Après l’échec du film mené par Takahata, trop original, trop ambitieux, Tôei Dôga revient à une valeur sûre : l’adaptation de conte de fées, avec Le chat botté (Nagagutsu o haita neko), adaptation libre du fameux conte de Perrault. Le projet est confié à Kimio YABUKI, qui avait ramené au studio le “Prix de l’éducation de la jeunesse” l’année passée grâce à son film sur les contes de Andersen. Yabuki est entouré d’une équipe d’élite avec Yasuji MORI à la supervision de l’animation (poste qu’il avait lui même créé dès 1963), Hayao Miyazaki, Akemi OTA (animatrice talentueuse, même si la postérité se souvient surtout d’elle comme l’épouse de Miyazaki…) et Yasuo OTSUKA à l’animation clef.

De nombreuses scènes iconiques contribueront à affirmer le style de Miyazaki et seront même auto-cités dans ses futurs travaux, notamment Lupin III (1979) et Le château dans le ciel (1986) : “des séquences à des hauteurs vertigineuses, en équilibre entre des corniches minces et des balcons en ruine”. L’antagoniste du film, Lucifer, deviendra quant à lui un archétype de “méchant rigolo”, comme Dyce dans Conan, Fils du futur, ou bien Gaston Lacogne dans Lupin III. Quant au Chat Botté en personne, Pero, il deviendra l’emblème bien connu du studio Toei Animation.

Toujours chez Tôei, Le vaisseau fantôme volant (Sora tobu Yureisen) exploite lui aussi les talents d’un jeune Hayao Miyazaki qui signe le design du golem, préfigurant ceux de Laputa dans Le château dans le ciel. Cette adaptation du manga de Shotaro ISHINOMORI a marqué les esprits en réussissant le tour de force d’être à la fois un film d’action aventure classique pour enfants, tout en distillant des messages de sociétés complexes sur la malbouffe, les ravages de la publicité, les politiciens corrompus… On retrouve également Yoichi KOTABE au poste de superviseur de l’animation, bientôt mondialement célèbre grâce à ses travaux sur Heidi et la quasi-intégralité de la série Pokémon !

Le studio du Chat Botté continue son rôle de précurseur en produisant le second anime ayant pour cible un public féminin avec Caroline (Himitsu Akko Chan), encore un anime de type majokko, adapté cette fois-ci du manga de Fujio AKATSUKA.

Cette fois-ci le studio s’est pleinement diversifié, produisant à la fois film d’aventure, anime type shôjo et shônen avec Le tigre : l’invincible masqué (Tiger mask), un des premiers anime à mettre en scène un anti-héros comme protagoniste principal, avec The invincible ninja kamui (Ninpu Kamui Gaiden) du studio TCJ. Ce dernier constitue le troisième segment de “la trilogie officieuse” de Sanpei SHIRATO avec Sasuke et Fujimaru auparavant. Malheureusement la série est arrêtée après 26 épisodes, jugé trop violente et oppressante pour le public de l’époque. L’anime apparaît aussi engagé en faisant ressortir les convictions politiques de son auteur originel, notamment sa critique marxiste de la bourgeoisie.

Le Dororo du studio Mushi, avec Dezaki et Tomino à la réalisation des épisodes, fait partie des plus violents de son époque également, contraint d’être réalisé en noir et blanc pour censurer le sang (à moins que ce ne soit pour raisons budgétaires…). En tous les cas, la série brille par sa qualité. Encore une fois la firme de Tezuka se démarque en apportant un rendu cinématographique mais aussi en suivant scrupuleusement le model sheet, garantissant la cohérence de la série à travers les épisodes.

Ce virage vers le Gekiga – entendu comme “l’animation pour adulte” – entrepris par Mushi peut se traduire, comme nous l’avons déjà vu, par des thématiques plus dramatiques, historiques, politiques, violentes… mais aussi érotique. C’est ce que tente le studio de Tezuka en 1969 avec Dessins secrets – Les milles et une nuits (Hi Gekiga Ukiyoe sen ichiya), dans une tentative supposée d’être le pendant de l’animation des romans porno (label spécifique de la Nikkatsu) ou plus largement du pink eiga. En peine sexploitation, les studios live et d’animation font face au même constat : la désertification des salles de cinéma au profit du confort de la télévision au sein de son propre foyer. “Forcés d’innover pour survivre, les studios de l’époque optent alors tous pour la même stratégie ; appâter le public avec un genre nouveau et exploitant sans vergogne les pulsions de ce dernier en misant sur un cocktail aguicheur, principalement composé de sexe et/ou de violence.”

Ce premier film amorce la future trilogie de film pour adulte numerama, composée également de Cleopatra (1970) et Kanashimi no Belladonna (1973). Sur la forme, le film renoue avec la fibre expérimentale du studio en proposant des scènes de sexe psychédéliques qui permettent de ne pas montrer l’acte de manière explicite. Malgré les 290 millions de yens de recettes, la production du métrage continue de creuser le déficit du studio…

À l’opposé de ces “anime pour adultes”, on retrouve A shinning example of a Bully (Otoko Ippiki Gakidaisho), première adaptation en série TV d’un manga issu du célèbre magazine de la Shueisha (weekly) Shônen Jump, qui ouvrira la voie à des dizaines d’autres shônen du genre, en particulier pour Masami KURUMADA (Les Chevaliers du Zodiaque) et Tetsuo HARA (Ken le Survivant) qui le citent même comme influence directe !

Pendant ce temps, la TCJ (Eiken) lance en 1969 avec Sazae san un futur classique trans-générationnel qui continuera à être diffusé sans interruption jusqu’aujourd’hui. Basé sur un manga de type Yonkoma (BD humoristique en 4 cases) de l’autrice Machiko HASEGAWA, la série n’a plus de matériel source à adapter depuis bien longtemps. Toutefois elle continue à traiter des tendances et événements de son temps en suivant le seul mot d’ordre donné par sa créatrice à l’époque : la cible doit rester la famille qui se réunit devant la télé à 18h30 avant le dîner. Très “gaguesque” dans ses débuts (format 4 cases oblige), la série a su se renouveler pour ressembler à une sitcom moderne plus en phase avec son temps.

Tokyo Movie lance l’adaptation d’un autre classique, cette fois-ci international avec Les Moomins (Mumin), personnages issus des romans de l’autrice finlandaise Tove Jansson. La série ne trouve pas grâce aux yeux de la créatrice originale, dont le style et les thématiques s’éloignent trop du sien (mentions de boissons alcoolisées alors que la cible est clairement très jeune, …). Le projet est alors confié au studio Mushi à partir du 27ème épisode, mais sans obtenir la précieuse approbation non plus, Jansson bloquant tout projet de distribution de l’anime hors du Japon.

Tokyo Movie, rendue libre de son côté, a toute la latitude pour développer le pilote d’Edgar, Détéctive Cambrioleur, (Lupin Sansei), qui sortira deux ans plus tard à partir de 1971. Cette première version bénéficie de Yasuo OTSUKA au poste de Superviseur de l’Animation, garantissant un soin particulier apporté aux scènes d’actions, et des animateurs confirmés pour diriger la série avec Hayao MIYAZAKI, Isao TAKAHATA et Masaaki OSUMI (le réalisateur de Moomin). Comme on le sait, cette première série, adaptation du manga de Monkey Punch (Kazuhiko KATO), lancera une des saga les plus prolifique avec pas moins de 6 séries, 28 téléfilms, 8 émissions et 11 long métrages d’animation.

En parallèle, le studio réalise également Les Attaquantes (Attack N°1), en surfant sur l’effervescence de la victoire de l’équipe japonaise féminine de volley-ball au JO de 1964, “Les Sorcières de l’Orient”. Premier anime de sport souhaitant toucher un public féminin, on retrouve les tropes classiques du shôjo avec les “grands yeux brillants” typiques du chara-design de l’époque. On retrouve aussi plus généralement ceux des anime de sports pour les décennies à venir : des stratégies surréalistes et techniques exagérées aux noms évocatoires tels que “ le service feuille tombante” ou bien encore “la défense en double passe”.

Enfin, Osamu DEZAKI réalise le pilote de l’anime Ashita no Joe chez Mushi, première série emblématique de sa carrière de réalisateur diffusée dès l’année suivante sur Fuji TV. La série est produite par le légendaire producteur Masao MARUYAMA qui fondera Madhouse en 1972 ; alors qu’une première rupture avec Tezuka se fera en 1971, outré de voir une série autre que la sienne adaptée, jusqu’à la faillite de son studio en 1973…

Dans notre précédent article, nous vous faisions part de nos quelques regrets concernant certains passages imprécis du livre. Toutefois, comme nous l’avons vu aujourd’hui, la lecture complète de l’ouvrage permet d’apporter une véritable vision d’ensemble sur la situation du Japon par rapport à l’animation lors de cette décennie. Pour des trentenaires qui ont connu Miyazaki déjà à l’âge de la retraite, et révéré comme maître incontesté de l’animation, voir ainsi documenté ses premiers pas en tant qu’intervalliste et les travaux de ses propres maîtres donne le vertige !

De plus, on se rend compte que la recette appliquée aujourd’hui au medium est la même que depuis ses débuts grand public ! Une poignée de mangaka vedettes ont leurs œuvres adaptées en pagaille – Fujiko F. Fujio, Osamu Tezuka, Tetsuya Chiba, Shotaro Ishinomori – et très peu d’animés originaux voient le jour au final. Sans surprise, cela s’explique notamment par des raisons d’aversion au risque de la part des producteurs. Adapter une œuvre déjà existante, testée et approuvée par un public conséquent, s’avère moins coûteux et moins risqué.