Festival Kinotayo 2025 : notre sélection

Rendez-vous immanquable de la fin d’année, le festival Kinotayo s’est tenu du 21 novembre au 13 décembre dans de multiples salles à travers la France. Avec sept films en compétition et une dizaine hors compétition, cette édition 2026, la dix-neuvième déjà, était l’occasion de découvrir toute la vitalité et la diversité du cinéma japonais contemporain. Notre équipe était bien sûr sur le pont, et, à défaut d’avoir tout vu, elle se propose de revenir sur ses coups de cœur et découvertes de l’année !

Maru : Quand un simple cercle bouleverse une vie

Le film Maru (まる ) — littéralement « cercle / rond » — réalisé par NAOKO OKIGAMI propose une fable moderne qui mêle art contemporain, identité en tant qu’artiste et absurdité sociale. Elle réussit cela à travers le parcours d’un peintre raté (mais est-il vraiment raté ?) dont un simple dessin, effectué sans même y réfléchir, devient viral et se transforme en véritable phénomène de société. Le film questionne ce qu’est l’art, qui en définit la valeur, et, ce que nous sommes prêts (ou non) à aduler.

Le protagoniste, Sawada, est un jeune diplômé d’art incapable de vivre de son talent. Il enchaîne les petits boulots, collabore comme assistant d’un plasticien célèbre, et semble condamné à végéter dans l’ombre. Mais un accident met fin à son emploi — et c’est à ce moment qu’il aperçoit une fourmi, puis trace, presque machinalement, un cercle sur une feuille. Ce simple cercle, signé « Sawada », atterrit dans une boutique d’antiquités, puis sur internet — et devient un phénomène viral. Le voilà propulsé, contre son gré, sous les feux des projecteurs en tant qu’artiste énigmatique. Alors que sa renommée grandit, Sawada perd peu à peu le contrôle. Son cercle — au départ anodin — envahit son quotidien, sa vie, son identité. Ce qui semblait être une échappatoire devient une prison circulaire dont il ne sait plus sortir.

Dans la lignée d’une satire douce-amère, Maru explore le statut de l’artiste dans nos sociétés contemporaines. À travers ce cercle devenu viral, NAOKO OKIGAMI met en lumière la vacuité d’un succès instantané, façonné par le regard des autres et amplifié par la machine médiatique. Le film interroge le rôle de l’artiste : qu’est-ce que l’authenticité quand l’œuvre prend une vie propre, sans que l’auteur ne maîtrise plus rien ? Plus troublant encore, le film s’amuse du ridicule de la reconnaissance soudaine, tout en illustrant la détresse existentielle de Sawada. Certains « admirateurs » cherchent une signification profonde dans ses cercles, disent y lire des messages, des symboles — alors qu’il s’agissait d’un simple gribouillage. Ce regard acerbe sur les spectateurs-consommateurs d’art fait écho à nos sociétés du paraître, de l’apparence, et de l’image.

Maru s’inscrit dans la veine des œuvres d’OGIGAMI — ce mélange subtil de minimalisme, d’humour discret, de mélancolie et d’observation sociale. On y retrouve une approche contemplative, presque silencieuse, qui laisse respirer les images et les émotions. Mais ici, le propos est plus acerbe, plus provocateur qu’à l’accoutumée. L’acteur principal, TSUYOSHI DOMOTO (堂本剛), retrouve le grand écran en solo après plusieurs années — son visage calme, presque neutre, contraste avec les tourments intérieurs de son personnage. Ce choix renforce l’effet déroutant du film : l’obsession grandit dans le banal, l’étrange dans le quotidien. Il a inspiré la réalisatrice dans l’écriture même du scénario et c’est lui qui signe la belle chanson du générique de fin.

Maru est une fable étrange, un conte moderne sur le vide et le paraître — un film qui déconcerte, interroge, dérange et fait rire aussi ! Par son audace formelle et narrative, il questionne la notion de création, la valeur accordée à l’art, et le rôle de l’artiste dans une société avide de symboles « instantanés ».

Une critique écrite par François-Xavier.

A Samurai in Time / Le dernier Vrai Samurai : une déclaration d’amour au Jidai

Décidément, le voyage dans le temps a le vent en poupe dans le cinéma japonais ! En effet, on ne compte plus les films conceptuels autour de boucles ou de paradoxes temporels que nous avons pu découvrir, souvent avec joie, sur nos écrans ces dernières années. Des comédies Comme un lundi, En Boucle ou Beyond the Infinite 2 minutes, à l’angoissant Exit 8, et en attendant prochainement le film d’animation All You Need is Kill. Mais Le dernier Vrai Samurai s’éloigne cependant de ce modèle pour aborder une thématique plus classique du type « poisson hors de l’eau ». Si le titre français sous lequel le film est maintenant désigné reste plus énigmatique au premier abord, le titre anglais sous lequel il avait été présenté lors du festival – Samurai in Time – annonçait plus clairement la couleur en renvoyant directement à son prémisse : celui d’un samouraï du bakumatsu, (dans le camp des partisans loyalistes du Shogun Tokugawa, opposés à la restauration de Meiji et à l’ouverture du Japon à l’étranger) qui, au cours d’un duel, se retrouve frappé par la foudre et catapulté à l’époque contemporaine. Transporté en plein studio de tournage de films de sabre et passé le choc de sa situation, il va s’efforcer de s’adapter à cette nouvelle époque en devenant figurant et cascadeur sur des tournages qui recréent sa propre époque.

Grâce à ce contexte original, Le Dernier vrai Samouraï se présente tout d’abord comme une comédie du malentendu dans sa première partie, puis comme une réflexion touchante sur le passage du temps et la capacité à s’adapter au changement. Mais au-delà de ces aspects, le film constitue surtout une savoureuse lettre d’amour au cinéma, et en particulier au Jidai Geki, genre auparavant roi du cinéma nippon, désormais quelque peu tombé en désuétude, et à toute les petites mains qui continuent de le faire vivre envers et contre tout !

Jolie comédie indépendante au budget modeste, Le Dernier Samourai est une belle surprise de cette édition du Kinotayo où il a enchanté les spectateurs, et a rapidement été annoncé pour une sortie en juin prochain. Le film, réalisé par Junichi Yasuda, avait d’ailleurs connu un très beau succès publique et critique au Japon où il avait remporté le prix du meilleur film de l’Académie japonaise en 2023.

Une critique écrite par Pascal.

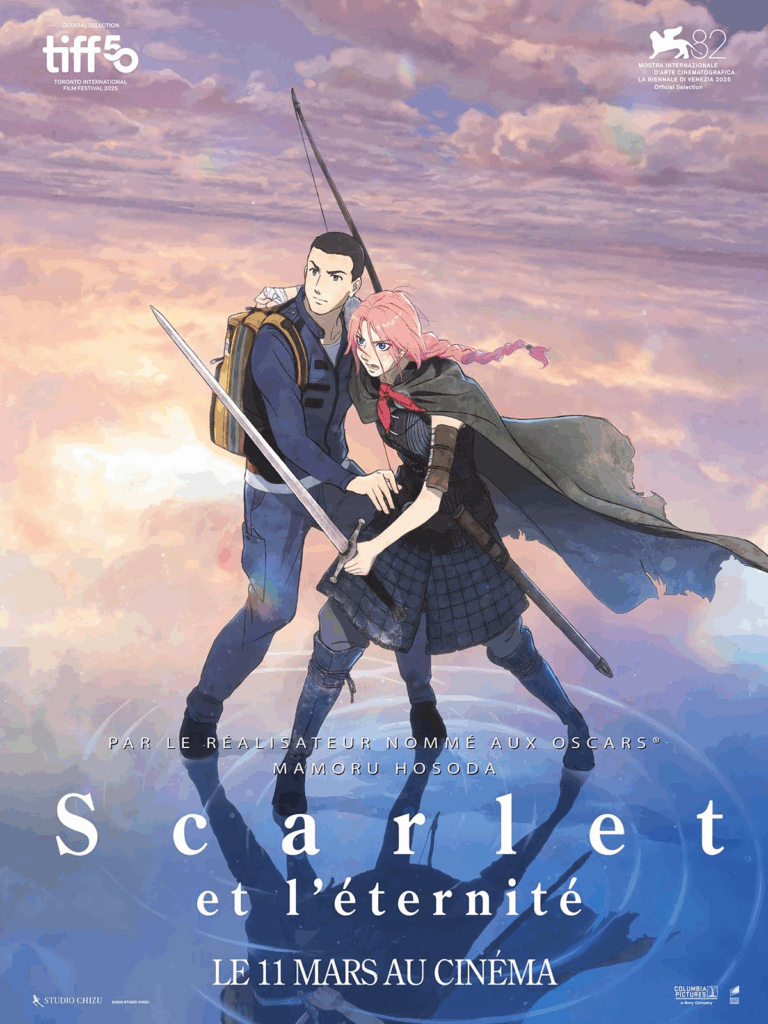

Scarlet et l’éternité : Hosoda l’idéaliste

La sortie d’un nouveau film de Mamoru Hosoda est toujours un événement en soit, tout particulièrement quand ce réalisateur nous a tant touchés, films après films, creusant un sillon extrêmement personnel tout en sachant évoluer avec le temps. Aussi, Scarlet et l’éternité était très attendu, d’autant plus que les premières images présageaient d’un changement radical tant dans l’approche graphique que thématique de ce maître de l’enchantement du quotidien. Le choix de la 3D (déjà utilisée en partie dans Belle, mais cette fois au centre du projet) provoquait d’ailleurs au moins autant de curiosité que de crainte. C’est paradoxalement l’aspect le plus réussi d’un film surprenant, quelque peu naïf et maladroit, mais où l’on retrouve cependant la sincérité du réalisateur de Summer Wars.

Si avec Belle, Hosoda avait voulu transposer librement La Belle et la Bête dans un contexte contemporain avec ses réseaux sociaux, il choisit de s’attaquer cette fois plus frontalement encore à un autre grand classique : l’histoire du prince Hamlet, dont Scarlet constitue une extrapolation originale. La princesse Scarlet n’a qu’un désir : venger la mort de son père le roi, exécuté suite aux manigances de son oncle. Mais sa vengeance tourne court quand elle se retrouve empoisonnée. Transportée dans un purgatoire où la violence règne en maître, elle va poursuivre sa quête, accompagnée d’un jeune infirmier idéaliste dont les convictions sont à l’opposé des siennes.

Avec Scarlet, Mamoru Hosoda poursuit son adresse à la jeune génération, dans la continuité de Belle. Il semble cette fois vouloir examiner le désir de vengeance qui ronge le personnage dans un parallèle avec les inquiétudes qui rongent la jeunesse actuelle. Le réalisateur les invite à briser le cercle de la violence pour se libérer ainsi des carcans toxiques reproduits génération après génération. Une volonté profondément pacifiste, sincère et louable, mais qui pêche par son simplisme et sa naïveté. En s’inspirant de ce récit connu de tous, cette allégorie qui se veut universelle est certes limpide, mais bien trop généraliste. C’est le grand paradoxe de ce film au sein de l’oeuvre de Hosoda : en abandonnant la dimension profondément intimiste (bien que souvent baignée de fantastique) qui caractérisait ses films et faisait leur sel, le réalisateur perd ce qui permettait au spectateur de s’y identifier et donc, sa capacité à nous émouvoir et la dimension universelle qui était la sienne.

Tout n’est pas négatif pour autant, et certaines séquences surnagent, comme celles au sein du camp de nomades, ou encore la catharsis finale du personnage, où la sincérité du réalisateur parvient tout de même à toucher le spectateur. D’un point de vue technique aussi, si les grandes étendues du purgatoire peuvent par moment sembler tristement et logiquement vide, le soin apporté aux personnages et à leurs expressions, ainsi qu’à la lumière et à l’harmonie esthétique de l’ensemble du film est tout à fait remarquable. Scarlet confirme ainsi que les recherches stylistiques de Mamoru Hosoda et sa volonté renouvelée de toujours plus marier l’animation traditionnelle et 3D ne sont pas vaines et que cette exploration parvient de plus en plus à fournir des résultats enthousiasmants, comme avaient pu le montrer The First Slam Dunk ou la série Trigun Stampede.

Scarlet et l’Eternité est annoncé pour le 11 mars prochain dans les salles françaises, et malgré ses maladresses, on n’hésitera pas à le revoir pour lui donner une seconde chance. Et, dans tous les cas, on reste impatient de découvrir où Mamoru Hosoda nous entrainera la prochaine fois.

Une critique écrite par Pascal.

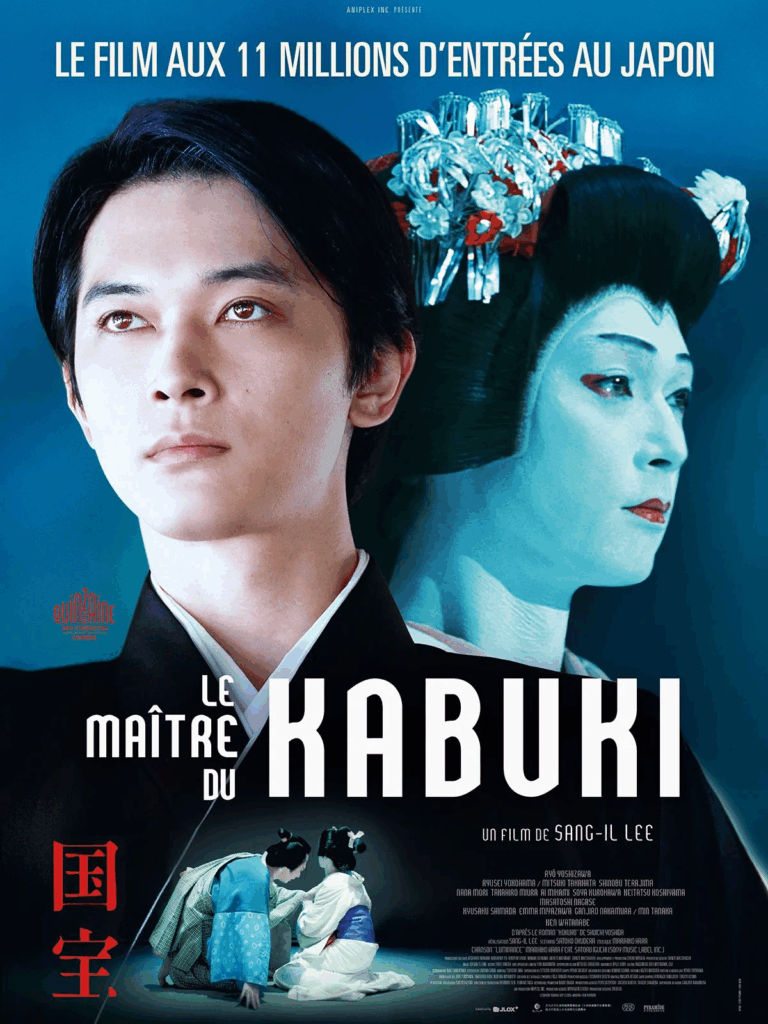

Le Maître du kabuki de Lee Sang-il

En attendant notre entretien du réalisateur, qui devrait paraître dans quelques jours, et dans lequel nous auront l’occasion de revenir sur son dernier film en date autant que sa carrière, nous vous proposons de patienter avec non pas une mais deux critique du Maître du Kabuki, qui nous a beaucoup marqués, et qui sera à découvrir le 24 décembre !

Lee Sang-il, bouleverser par l’image

Lee Sang-il revient sur le grand écran avec un film prenant, bouleversant, intrigant et juste dans ses propos. En s’intéressant à l’art du kabuki, le réalisateur s’attaque en effet à un art traditionnel et ancestral japonais, et pourtant il en distille merveilleusement l’essence au point d’attirer le regard d’Européens tels que nous, loin d’être au fait des codes de ce genre théâtral.

Le maître du Kabuki, raconte la vie de Kikuo, 14 ans, fils d’un chef de gang yakuza. À la mort de ce dernier, un célèbre acteur de kabuki le prend sous son aile après avoir perçu un talent latent chez lui. Ayant pour seul fils, Shunsuke, du même âge, l’acteur de kabuki va former Kikuo, et les deux jeunes garçons évolueront ensemble au sein de ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, ces deux garçons découvriront les plus grandes scènes, l’école du jeu, les trahisons, les scandales, la gloire, la fraternité… Mais un seul d’entre eux pourra obtenir le titre honorifique tant souhaité : maître du kabuki.

Il est à retenir que ce film dure 3h environ, 3h où vous vivrez le kabuki comme vous ne l’avez jamais vécu : à travers les personnages et leurs ressentis les plus profonds, à travers l’apprentissage de cet art parfois rude et si difficile, et à travers les événements que vont vivre les protagonistes. Le réalisateur ne ménage pas le spectateur et va directement à l’essentiel pour capturer chaque regard, chaque geste réalisé par Kikuo et Shunsuke. L’art du kabuki est un art visuel, et Lee Sang-il le sait et s’accompagne du directeur de la photographie Sofian EL FANI pour capturer un maximum d’images réalistes, justes et d’autant plus prenantes que les deux acteurs se sont formés eux-mêmes au kabuki pour camper leurs rôles au mieux.

On perçoit les grains de poussière s’élevant dans les faisceaux lumineux, les gouttes de sueur après un passage particulièrement ardu, un changement de rythme dans les gestes, le mouvement du tissu sur la scène ou lors d’une danse, mais surtout le regard concentré des acteurs qui par instant semble transpercer le spectateur. Et le son finit d’achever ce tableau visuel par la voix si reconnaissable des acteurs de kabuki et leurs intonations si surprenantes pour nous occidentaux, ou encore la musique de Marihiko HARA qui sait se positionner quand il le faut pour offrir une dimension plus profonde encore à la scène. Le film est assez long pour faire sentir la traversée des décennies par Kikuo, ainsi que sa relation d’amour haine au Kabuki qui le fascine autant qu’il le torture. En effet, seul un fils d’acteur de kabuki est censé pouvoir de venir maitre de kabuki et obtenir un titre. Kikuo ne venant pas du milieu, il doit donc y faire sa place. C’est le cheminement autour de ce point qui permet d’offrir son point d’orgue au film, en apportant un aspect sociétal et social lourd et pourtant essentiel.

Le Maître du Kabuki touche donc la corde sensible du spectateur, à la fois de façon positive car on peut se prendre à sourire, mais aussi de façon plus négative… Certaines scènes sont oppressantes et malaisantes, quand d’autres finalement sont captivantes, voire bouleversantes. C’est un film qui prend aux tripes et les remue à sa manière, souvent crûement et pourtant… On en redemanderait presque encore une fois arrivé au bout.

Une critique écrite par Charlène.

Lee Sang-Il, trésor national

C’est avec une immense joie que l’on a pu retrouver Lee Sang-Il en grande pompe avec cette fresque grandiose ! Déjà, lors de l’édition 2017, la découverte de Rage (Ikari en VO), nous avait complètement estomaqués, mais le film n’avait malheureusement pas bénéficié de sortie ni cinéma ni vidéo. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci puisque Le Maître du Kabuki (Kokuho ou Trésor National, en VO) sortira sur les écrans français dans quelques jours, précédé d’un immense succès au Japon où il a battu les records du box-office pour un film live depuis 22 ans.

Il s’agit là de la troisième collaboration entre le réalisateur et le romancier Shûichi Yoshida après Villain (Akunin en VO) et Rage, déjà deux de ses films les plus puissants, dans lesquels il s’attachait a poser un regard humaniste sur les marges les plus sombres, une des particularité de son cinéma.

Cette fois, Lee Sang-Il s’intéresse au milieu du Kabuki à travers la trajectoire de vie d’un Onnagata (acteur spécialisé dans les rôles féminins) de génie (incarné par Ryô Yoshizawa), jeune orphelin d’un chef yakuza adopté par un grand maître du Kabuki (Ken Watanabe dans son troisième rôle pour le réalisateur).

Il y interroge notamment les questions de transmission, du népotisme, de la poursuite de la perfection artistique et du sacrifice personnel qu’elle implique. Un vaste sujet que le réalisateur mène comme toujours avec une grande maîtrise, tant dans son écriture et sa réalisation que dans sa direction d’acteur, toujours intense mais d’une grande justesse. Pour mettre en image cette grande fresque, il a fait appel au célèbre décorateur Yohei Taneda (collaborateur de Shunji Iwai et de Quentin Tarantino) et au chef opérateur Sofian El Fani (connu notamment pour son travail sur La Vie d’Adèle ou Pupille) et filme ainsi l’art du Kabuki de manière inédite dans des scènes d’une intensité rare en se rapprochant du visage des acteurs pour capter leurs émotions comme jamais auparavant, tout en soulignant la magnificence de cette forme de théâtre à l’esthétique raffinée à l’extrême au fil des générations.

Du grand cinéma et un réalisateur que l’on est très heureux de voir enfin débarquer en France par la grande porte ! Lee Sang-Il avait d’ailleurs fait le déplacement pour présenter le film et nous avons eu la chance de l’interviewer à cette occasion. Un entretien à retrouver très prochainement sur le site.

Une critique écrite par Pascal.

C’est tout pour nous et notre couverture de cette dix-neuvième édition du Festival Kinotayo ! Comme chaque année, Journal du Japon tient à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à faire de ce festival un succès. On espère vous avoir donné envie de découvrir les films en sélections, et, cela va sans dire, on vous dit à l’année prochaine pour le vingtième édition !

1 réponse

[…] vous en parlions il y a quelques jours dans notre compte-rendu de la dernière édition du Kinotayo, mais la sortie du film Le Maître du Kabuki en cette fin d’année est un événement à […]